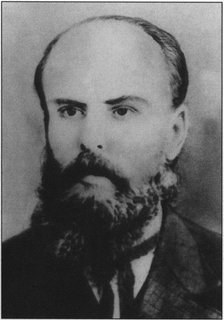

Отец писателя А. Грина Степан Евсеевич Гриневский, поляк по национальности, был сослан в Вятку за участие в восстании 1863 года. Всего вятскую ссылку отбывало около пятисот поляков. Современники вспоминали, что они держались обособленно. Во многом это была вынужденная изоляция. Местные жители не доверяли государственным преступникам, мешал и языковой барьер.

Отец писателя А. Грина Степан Евсеевич Гриневский, поляк по национальности, был сослан в Вятку за участие в восстании 1863 года. Всего вятскую ссылку отбывало около пятисот поляков. Современники вспоминали, что они держались обособленно. Во многом это была вынужденная изоляция. Местные жители не доверяли государственным преступникам, мешал и языковой барьер.

На польские связи С. Е. Гриневского указывали местные гриноведы. Е. Д. Петряев отмечал, что «Гриневские были мало связаны с вятскими обывателями. Значительно ближе им были семьи других бывших ссыльных, особенно поляков» (1). В работах Н. П. Изергиной, М. А. Махневой, А. В. Ревы, А. Кузьмина (2) называются имена Миштовта, Рытвинского, Косицкого. Грин, как бы дополняя их, рассказывает в «Автобиографической повести» о знакомых отца - поляках, дав им вымышленные фамилии Тецкого и Ржевского. А в набросках ненаписанной «Книги воспоминаний» упомянуты «кабатчик Богданович» и Андрей Михайлович Орловский (3).

Попытаемся расширить круг польских связей отца Грина и более подробно рассказать о его польских друзьях. Это поможет понять характер и судьбу самого Степана Евсеевича, его окружение и ту обстановку, в которой рос и формировался будущий писатель.

С. Е. Гриневский приехал в Вятку 9 июля 1868 года. Спустя два года мы находим его в фотографии Рытвинского, где он служит помощником управляющего.

Минский дворянин Иван Фомич Рытвинский был сослан в Вятку в 1855 году за принадлежность к «противоправительственному заговору». Он служил здесь в канцелярии губернатора, а после освобождения от надзора становым приставом в разных уездах Вятской губернии. В 1866 году последовал указ об увольнении с полицейских должностей лиц польского происхождения в связи с восстанием 1863 года. Несмотря на слезное письмо Рытвинского губернатору, его уволили. Он возвратился в Вятку, где и открыл фотографию. Одновременно Рытвинский служил делопроизводителем в губернском правлении, а всеми работами в фотографии занимался управляющий В. Бишевский. Дворянин Владислав Ефимович Бишевский был двумя годами моложе Гриневского. Ученик Могилевской гимназии, он также со школьной скамьи «ушел в мятеж», был выслан в Тобольскую губернию, а затем в Вятку. Здесь он с первых дней «занимался фотографическим искусством», как сам писал. Сохранились портреты, сделанные мастером. Возможно, среди них есть та, о которой писал Грин в главе об отце в «Книге воспоминаний»: «Неосуществленная невеста, ее фотография» (4). После возвращения Рытвинского на полицейскую службу Бишевский стал владельцем его фотоателье. Он жил в Вятке вместе с матерью до 1881 года, когда ему разрешено было вернуться на родину.

Помощником мастера вместе с Гриневским был ссыльный Игнатий Дубовик, однокашник Бишевского по Могилевской гимназии. После освобождения в 1871 году он уехал из Вятки.

Последним членом маленького коллектива был ссыльный Антон Буйневич, состоявший при ателье «в услужении» (5). Уроженец Гродненской губернии, он остался в Вятке до конца дней. Здесь он женился на своей соотечественнице Стефании Комаркович, пытался устроиться в Варшаве, но, прожив там четыре года, вернулся в Вятку, где открыл фотографию. Пути двух бывших служащих фотографии Рытвинского вновь пересекутся, когда в 1882 году Буйневич поступит надзирателем в земскую богадельню. В этом же ведомстве земских благотворительных заведений служил и Гриневский. И так же, как Гриневский, Буйневич прослужит в земстве до самой смерти. Он умер в 1918 году, пережив всех своих ссыльных друзей, оставшихся в Вятке.

С. Гриневский поступил в фотографию Рытвинского в сентябре 1870 года на место Ф. Плохецкого, которому было разрешено вернуться на родину. За работу он получал 10 рублей в месяц - заработок неплохой для ссыльного. Недаром на вопрос полицеймейстера, почему он не выехал после освобождения, Гриневский ответил: «По имении определенных занятий» (6). Тем не менее через месяц он покидает заведение Рытвинского и уезжает к «другу Косицкому» в Сарапульский уезд на пивоваренный завод 3. Попова (7). О «друге Косицком» никаких сведений в литературе нет, кроме ссылок на архивно дело о Гриневском, где он упомянут (8). Между тем человека с такой фамилией не существовало. Произошла ошибка в написании фамилии Эразма Иосифовича Косацкого. Виноват в этом он сам. Далеко не все поляки знали русскую грамоту, многие расписывались по-польски, а, например, ссыльный С. Адельт писал свои прошения по-французски. 24-летний Эразм Косацкий еще только осваивал язык и расписывался по-разному: и через «а», и через «и» (9). О своих успехах в языке он сообщал родным, и в первом же письме сестра отвечала, что отныне они будут писать ему не по-польски, а по-русски (10). В официальных же документах (ведомости, списки, свидетельства, личное дело) и в письмах родных и друзей он везде назван Косацким, как и его отец Иосиф Петрович, с которым вместе они прибыли в Вятку из тобольской ссылки (11). Их переписка с родными рисует семью Косацких как очень дружную. Дети Болеслав и Юлия помогали 60-летнему отцу деньгами, часто писали, хлопотали о его освобождении. Самый младший Эразм сразу по прибытии в Вятку начал поиски места и спустя лишь три месяца уже работал на заводе Попова. Дела его там шли довольно успешно; ему доверили составление отчетов, он пользовался уважением хозяина, вскоре начал посылать отцу деньги и звал его жить к себе (12). Когда Грин в «Автобиографической повести» пишет о «наивных идеалах» Гриневского-старшего – «идеалах труда, пользы обществу, помощи старику-отцу» (13), то, думается, тут не в наивности дело. Вероятно, пример друга Эразма Косацкого, с которым он прожил год, остался в его памяти. Косацкий был свидетелем при венчании Степана Гриневского и Анны Лепковой в Сосновской Архангельской церкви. На этом, к сожалению, сведения об Э. Косацком кончаются. Его отец уехал из Вятки в 1872 году сразу после освобождения.

Следующее большое событие в семье Гриневских связано с еще одним поляком Львом Онуфриевичем Миштовтом. В 1880 году в Слободской Никольской церкви крестили первенца Гриневских Александра, и крестным отцом новорожденного стал бывший ссыльный Лев Миштовт. Он приехал в Слободской в 1867 году. Первые его попытки заработать на жизнь в маленьком городке вызвали сочувствие даже у исправника, который писал губернатору: «Миштовт решился ныне стоять с лошадью на бирже, и, как я узнал, лошадь у него та самая, на которой он приехал из Тобольской губернии; а чтобы приобрести экипаж, он позаимствовал у одного из своих собратьев-поляков 18 рублей с тем, чтобы деньги эти уплатить из вырученных от биржевой езды денег; но выручаемая сумма ничтожна и не оправдывает вполне труда, так как нужно платить за квартиру с лошадью и прокормить ее и себя» (14). Губернатор снизошел к бедам ссыльного и назначил ему пособие - так называемую арестантскую дачу (пять копеек в день). После освобождения Миштовт выехал в Виленскую губернию, но уже спустя четыре месяца вернулся в Слободской. Благосостояние его к тому времени значительно улучшилось: к концу ссылки у него уже не одна лошадь; он покупает дом и открывает питейное заведение (15). В 1900 году его семья состояла из жены Ядвиги Феликсовны и детей: Альфреда, Софьи и Альберта (16).

В феврале 1901 года еще раз пересекутся судьбы Грина и польского друга его отца. Юный романтик, шагая за счастьем на золотые прииски, зайдет в Слободском к своему крестному отцу, но не застанет уже его: вся семья выехала в Сибирь. Об этом эпизоде Грин написал в «Автобиографической повести», назвав Миштовта Тецким.

В 1895 году во Владимирской церкви Вятки венчались С. Е. Гриневский и Л. А. Борецкая. Свидетелем со стороны жениха был поляк Андрей Михайлович Орловский (17).

Человек неугомонного, а в нетрезвом виде и буйного нрава, игрок, не чуждый и других человеческих слабостей... Причудлива и полна неожиданными поворотами его жизнь. Учеба в Харьковском университете (18), восстание, ссылка в Царевококшайск, перевод в Вятку - следствие происков нечестных карточных товарищей и исправника - «ревнивого мужа» (19), бесконечные разъезды и перемены работы. Аптекарский ученик в Вятке, служащий в имении Талица Поклевского-Козелл в Пемской губернии, на Соколовском винокуренном заводе Александрова в Слободском уезде, у бугурусланского купца М. Н. Чухнева в Самарской губернии (20).

В 1885 году Орловский возвратился в Вятку, где некоторое время жил в приюте у священника приютской церкви Николая Орлова. С семьей Орловых были знакомы Гриневски жена Орлова Надежда Васильевна была крестной матерью Антонины и Екатерины Гриневских (21).

К 1895 году Орловский, по-видимому, остепенился, жизнь его приобрела устойчивый, оседлый характер; он смог приобрести дом с двумя флигелями на Московской улице и вернулся к прежней своей профессии провизора (22). В набросках «Книги воспоминаний» Грин сделал помету: «Андрей Михайлович Орлов(ский. - Т. Д.) и Александра Николаевна, его жена» (23). Именно из письма Александры Николаевны в губернскую управу мы узнаем, что к 1902 году благополучие семьи сильно пошатнулось: дом пришлось продать, половина полученных денег ушла на уплату долга банку, Орловские вместе с матерью Александры Николаевны переселились во флигель. Жили на жалованье Александры Николаевны — фельдшерицы губернской земской больницы. Сам Орловский был болен и работать не мог. Но и жена вскоре заболела - ревматизм не позволял ей даже выйти из дома, и губернская управа уволила ее (24). Судьба удивительным образом связала имя Александры Николаевны с двумя писателями: А. Грином и В. Короленко. Дело в том, что она поступила в больницу на место Феклы Донецкой, близкой знакомой Короленко, которая умерла, заразившись тифом от больных, за которыми ухаживала (25).

Чета Орловских чем-то запомнилась Грину, и спустя много лет он собирался написать о них в «Книге воспоминаний».

В «Автобиографической повести» встречается еще одно польско имя - Ржевский, владелец колбасного заведения в Перми. В 1901 году, провожая сына на уральские прииски, отец дал ему письмо к Ржевскому с просьбой помочь найти работу. Грин довольно скептически отнесся к прежним дружеским связям отца: «...я не верил в силу письма. Связь отца с ссыльными была давно порвана, а в таких случаях неожиданное явление бродяги, даже с письмом от полузабытого знакомого, - впечатление не очень внушительное» (26). Однако сомнения оказались напрасными: Ржевский помог юноше устроиться в депо, накормил, дал денег и колбасы, а впоследствии дважды посылал с записками в цех, где, как пишет Грин, «аппетитные колбасные ребята наваливали мне множество колбасных обрезков даром» (27).

По сообщению пермского историка и краеведа Е. Д. Харитоновой, в центре Перми (согласно описанию Грина) на углу Сибирской и Покровской улиц находился колбасный магазин Ковальского, «его помнили все старожилы; там продавали дешево колбасные обрезки, которые покупала гимназическая и студенческая молодежь и люди победнее. Ковальский слыл благотворителем, по крайней мере, в польской колонии: давал бесплатно свой товар для рождественских елок при костеле и пр.» По данным 1910 года, в Перми работало колбасное и гастрономическое заведение Валерия Антоновича Ковальского (28). Среди вятских ссыльных поляков насчитывалось пятеро Ковальских. Валерия Антоновича среди них нет, но есть Антон Иванович, вероятно, отец пермского колбасника. Антону Ковальскому к моменту появления А. Грина в Перми было уже около семидесяти лет. Уроженец Подольской губернии, за участие в восстании он был заключен в Орловскую арестантскую роту, оттуда в 1868 году отправлен в Вятку, где был приписан в мещане. Профессия его в вятских документах обозначена как «камердинер»; известно, что он находился в услужении у доктора Ложеницына (29). После освобождения от надзора в 1871 году следы Ковальского теряются. «Автобиографическая повесть» А. Грина дает возможность предположить, что А. И. Ковальский перебрался с семьей в Пермь, где завел довольно прибыльное колбасное дело. При этом, как видим, связей с вятскими собратьями-поляками не терял.

Снова вернемся к «Книге воспоминаний», к помете «Кабатчик Богданович».

Карл Иванович Богданович — ссыльный поляк, ставший вятским мещанином. Планы «торговать в кабаке» у него возникли еще в 1870 году, когда он находился под надзором. О них говорится в переписке его брата Петра (30). В Вятке Богданович женился, у него была дочь Юлия (в замужестве Шестова). Ныне в Орлове живет его правнучка М. А. Торопова. Член вятской католической общины, Богданович участвовал в подготовке открытия вятского Александровского костела. Умер он 9 февраля 1911 года и был похоронен на Богословском кладбище (31).

Еще одно имя встречается в истории семьи Гриневских - Виктория Иосифовна Антушевич. И думается, оно имеет прямое отношение к Степану Евсеевичу. За поездкой Натальи Гриневской в Верхошижемье на обучение к женщине-врачу Антушевич стоял, по-видимому, его выбор. Можно было устроить Наталью в Вятке - в повивальную школу или на фельдшерские курсы. Известно, как заботился Степан Евсеевич о приемной дочери, как тяжелов переживал ее судьбу и, конечно, думал о ее будущем. В этом смысле Виктория Иосифовна одна стоила школ и курсов. Это был человек, преданный своему делу без остатка. Вспыхивает эпидемия тифа в Нолинском уезде, – и врач Антушевич там, холера в Вятке - Виктория Иосифовна заведует холерным бараком губернского земства. В одном из писем, сетуя на то, что ей некогда собирать справки, необходимые для получения пенсии, она пишет: «Дело в том, что я всегда занята до двух часов в отделении и поехать в полицию могу только в третьем часу, когда уже в полиции закрыто присутствие. Пропустить занятия крайне неудобно, потому что и так нас в приюте только трое врачей, так что еще приходится через два дня сутки сидеть на дежурстве. Наш четвертый психиатр теперь за границей, вернется в июне, уехал в январе, а пятый прохворал два месяца и оставил здесь службу, уехал еще в посту. Каждому из нас почти приходится работать за двоих – как тут при таких условиях еще пропустить день занятий? Судите сами!» (32).

В конечном итоге Виктория Иосифовна выбрала для себя психиатрию. Она стажировалась в клинике нервных и душевных болезней профессора Бехтерева в Санкт-Петербурге, готовилась к экзаменам на звание доктора медицины, писала диссертацию. Последние десять известных лет ее жизни она работала в Колмовской психиатрической больнице Новгородского уезда Новгородской губернии. Сведения о ней заканчиваются июнем 1914 года, когда Виктория Иосифовна лечилась от болезни легких в местечке Куоккала под Петербургом.

В Вятской губернской больнице она работала с 1891 по 1895 г. За это время Степан Евсеевич, помощник смотрителя больницы, мог хорошо узнать и по достоинству оценить профессиональные и человеческие качества врача Антушевич. Для Натальи Гриневской уроки наставницы не прошли даром: вся ее последующая жизнь была связана с медициной.

Разумеется, все это пока предположения, требующие документальных подтверждений.

В судьбе самого С. Е. Гриневского до сих пор много «белых пятен». Что уж говорить о его окружении! Ничего не известно об одесском знакомом Гриневского, который помог юному Грину во время его скитаний. В Одессу тянутся нити от многих вятских ссыльных поляков, но окончательный ответ надо искать в одесских источниках. Следы Э. Косацкого ведут в Ижевский архив. О судьбе Ковальского могли бы рассказать документы Пермского архива, об Антушевич – Новгородского.

Гриновская тема неисчерпаема. Она ждет своих исследователей.

Примечания

1. Петряев, Е. Д. Слово о Грине [Текст]/ Е. Д. Петряев // Кировская правда.- 1980. - 23 авг.

2. Изергина, Н. П. Литературная жизнь Вятки [Текст]/ Н. П. Изер- Киров, 1990. - С. 148-149; Кузьмин, А. По следам А. Грина [Текст]/А. Кузьмин, А. Рева // Кировская правда.- 1980. - 24 мая; Махнева, М. А. Хроника жизни А. С. Грина и семьи Гриневских [Текст]/ М. А. Махнева. - Киров, 1995. – С. 4.

3. Изергина, Н. П. Указ. соч. - С. 150; Грин, А. С. Книга воспоминаний. Рукопись /ксерокопия/ [Текст] / А. С. Грин. – Л. 14. – Дом-музей А. С. Грина.

4. Изергина, Н. П. Указ. соч. - С. 149.

5. ГАКО. Ф. 721. Оп. 1. Д. 17. Л. 210 об. 6. Там же. Д. 22. Л. 177.

7. Махнева, М. А. Указ. соч. C. 4.

8. ГАКО. Ф. 582. Оп. 130а. Д. 118. Ал.64 об., 75 об.

9. Там же. Оп. 132. Д. 54. Л. 5; Оп. 60. Д. 225. Лл. 9, 16 об., 50 об.

10. Там же. Ф. 583. Оп.603. Д. 1087. Л. 87 об.

11. Там же. Ф. 582. Оп. 139. Д. 77. Лл. 153-154, 300 об. 302; Оп. 132.

Л. 54. Лл. 1-26; On. 60. A. 225. Лл. 1-116.

12. Там же. Ф. 583. Оп. 603. Д. 1089. Лл. 147, 159.

13. Грин, А. С. Избранное [Текст]/ А. С. Грин. М., 1987. С. 54.

14. ГАКО. Ф. 582. Оп. 130. Д. 414. Л. 19.

15. Там же. Ф. 583. Оп. 603. Д. 1089. Л. 179; Ф. 237. Оп. 198. Д. 208. Л. 11 об.

16. Там же. Ф. 582. Оп. 130. Д. 414. Л. 136.

17. Там же. Ф. 237. Оп. 226. Д. 469. Л. 353 об.-354.

18. Восстание 1863 года и русско-польские революционные связи

60-х годов [Текст]. - М., 1960. - С. 308.

19. ГАКО. Ф. 582. Оп. 130. Д. 1901. Л. 61 об.

20. Там же. Л. 68.

21. Там же. Ф. 237. Оп. 226. Д. 149. Д. 580 об.; Д. 222. Л. 33 об.

22. Там же. Оп. 198. Д. 208. Л. 11 об.

23. Грин, А. С. Книга воспоминаний. Рукопись (ксерокопия).

Л. 14. - Дом-музей А. Грина.

24. ГАКО. Ф. 616. Оп. 10. Д. 2994. Л. 19.

25. Там же. Л. 3.

26. Грин, А. С. Избранное. - С. 101.

27. Там же. C. 106.

28. Любимов, В. А. Старая Вятка. Квартал за кварталом [Текст

В. А. Любимов. Киров, 2004. - С. 431.

29. Подробнее об А. Ковальском см.: Дворецкая, Т. А. Участники польского восстания 1863—1864 годов в вятской ссылке Т. А. Дворецкая. - Киров, 2002. С. 71.

30. ГАКО. Ф. 583. Оп. 603. Д. 1087. Лл. 231 об., 246 об.

31. Там же. Ф. 237. Оп. 226. Д.2006. Л. 103 об.

32. Там же. Ф. 616. Оп. 11. Д. 28. Лл. 35 об.-36.

Опубликовано в:

А. С. Грин: взгляд из XXI века. К 125-летию Александра Грина: сборник статей по материалам Международной научной конференции «Актуальные проблемы современной филологии». Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. - С. 32-40.

Стефан Гриневский первоначальное имя отца.

Татьяна Алексеевна, добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести вашу книгу "Участники польского восстания"?

Книгу можно приобрести у меня