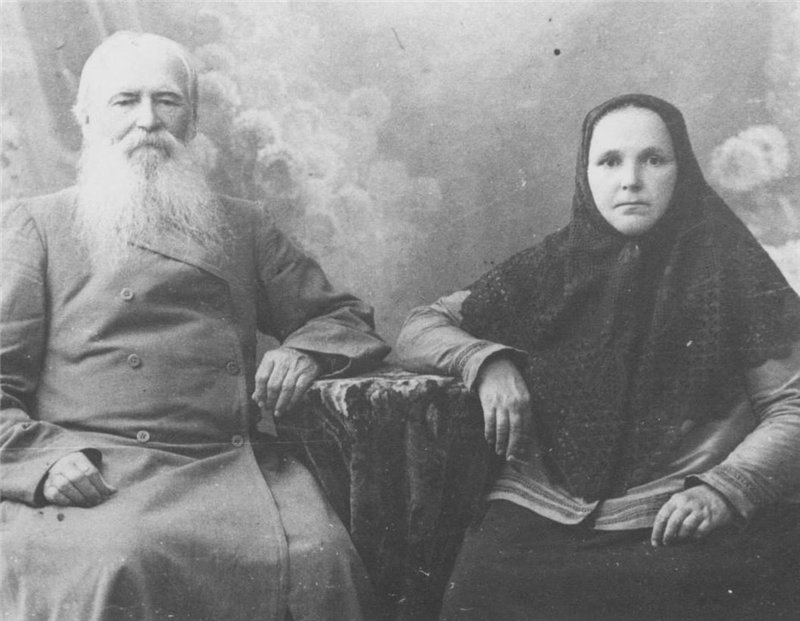

Савва Дмитриевич Шамов со своей супругой Ольгой Даниловной.

Самым крупным уржумским «предпринимателем» дореволюционного времени можно, без сомнения, назвать купца-старообрядца из Сердежской волости Уржумского уезда Савву Дмитриевича Шамова. С полной уверенностью его можно назвать «уржумским Булычевым». Савва Дмитриевич Шамов, уроженец д. Паутово Сердежской волости Уржумского уезда, был одним из самых крупных лесопромышленников и купцов на юге Вятской земли. В Паутово Шамов, по воспоминаниям К.С.Минина, знавшего его лично, родился и жил до преклонных лет. Здесь у него было два солидных двухэтажных каменных дома. Отсюда он повел торговлю лесом. Минин вспоминает о них: «Помню, во дворе шамовского дома громадные, по нашим меркам, надворные постройки. С большими лестницами и террасами. Ограда была выстлана камнем».

Окрестности бывшей деревни Паутово Лебяжского района - родина старообрядцев Шамовых

Сам Савва Дмитриевич был потомственным лебяжанином, если можно его так назвать. Его крестьянские предки жили здесь поколениями, сохраняя свою древнюю веру. Так, по «исповедной росписи» 1820 года в деревне Сердеж проживали: Алексей Патрикеевич, Андрей Патрикеевич, Антон Патрикеев,ич Иван Лукоянович и Иосиф Денисович Шамовы. В конце 1880-х гг. Шамов начинает свою деятельность по сплаву и продаже вятского леса по Волге в низовые города, в Царицын и Астрахань, после чего переезжает в Уржум, откуда дело было вести удобнее, чем из затерянной в лесах деревушки. Дом в Паутово он оставил сыну Осипу.

Параллельно со сплавом леса Савва Дмитриевич основывает и лесопильный завод. По словам современников и документальным данным, заведение было довольно капитальным.

Удалось найти упоминания об этом заводе, еще когда он работал, за конец 19 века, в мемуарах К.С.Минина: "… Как-то в начале зимы тетюшка Васюха собралась в Немду на побывку к мужу Митрею Кондратьевичу, который кузнечил на лесопилке. Я напросился с ней погостить у Романа, матушка отпустила. Мне шел 14й год и я ничего, кроме своей деревни, не видел. А тут – завод.

… Помещение было деревянным, длинным и презимистым. Одним открытым своим концом спускалось к Вятке, откуда под навес втягивали бревна. Крутилось огромное колесо с широким приводным ремнем. Вращались колеса поменьше, сверкали большими зубьями стоячие пилы. Шум был несусветный. Мне запретили к чему-либо прикасаться. Впечатление, конечно, завод, оставил значительное".

Особняк Шамова в Уржуме. Фото с сайта http://www.phototowns.ru/urzhum/

В 1900-е гг. Савва Дмитриевич строит в Уржуме огромный особняк по образцу московских старинных домов, вытянувшийся вниз по Воскресенской улице на целый квартал и прекрасно сохранившийся до наших дней (ныне в нем городская аптека). Как вспоминают, при хозяине дом был богато обставлен и имел большую библиотеку. Савва Дмитриевич очень умный и очень энергичный человек и одним сплавом леса в своей деятельности не ограничивался. Вырученные от леса деньги он с умом вложил в другие доходные предприятия. В Уржуме и уезде ему принадлежало несколько лавок и больших магазинов. В устье речки Немды, в пяти верстах от села Шурма, им был основан лесопильный завод. На 1905 год С.Д.Шамов значится в списке крупнейших землевладельцев уезда – ему принадлежало 84 десятины земли. Вот что вспоминал о нем К.С.Минин (время действия 1900 г.): «Однажды, проезжая по вербовке рабочих на сплав, Савва Дмитриевич в сопровождении крестного заехал к нам. Войдя в избу, он истово помолился, чинно поздоровался, сел на стул и обратился к матери: «Трофимовна, поставь-ка нам самоварчик!». Мне показалось чудно: заехать в чужие люди и так смело просить чаю. Я по-детски во все глаза разглядывал гостя и запомнил его облик на всю жизнь. Шамову было лет 70. Роста выше среднего, с седеющей окладистой бородой, с такой же еще сохранившейся шевелюрой «под кружало». Нос горбинкой, из-под седых бровей серые глаза смотрели еще молодо, пытливо и сурово. Портретную характеристику Саввы Дмитриевича мне потом не однажды приходилось закреплять в своей памяти. Но его внушительный облик не менялся годами. Так же выглядел С.Д.Шамов и в 1901 г. в Уржуме, когда он по своей инициативе определял меня ученики к богомазу За чаем я видел, как брат наливал важному гостю в рюмку красного вина, и как дрожали у крестного руки. Я понял: он крепко боится своего хозяина. Эта боязнь передалась и нам с сестрой Настей. И мы сидели не шелохнувшись. Шамов, оглядев избу, увидел блок, на котором нашу лампу на несколько свечек можно было поднимать и опускать на любой уровень. «Кто это устроил?» - спросил Савва Дмитриевич. Ему конструкция явно понравилась. «Да это Роман устроил» - ответила мать. «Гм, какой еще он у вас механик! Знаешь что, пусть он идет ко мне в Немду на лесопилку масленщиком». Напившись чаю, гости уехали…».

Как настоящий хозяин, Савва Дмитриевич часто давал средства на нужды земства и своих единоверцев, давал им деньги в долг, хотя Минин и пишет, что «старик трясся над каждой копейкой». Земляки и единоверцы Шамова из деревень приходов сел Ветошкино и Вотское во множестве работали на его предприятиях и на сплаве леса. При его участии появляются каменные старообрядческие храмы в д. Комарово Сердежской волости около 1910 г. и в г. Уржуме. В 1907 г. С.Д.Шамов пожертвовал тысячу рублей на строительство реального училища в городе. Поэтому, можно с уверенностью сказать, скупердяем Шамов не был. Скорее, он был очень рассчетливым человеком. Лодырям и дуракам он денег не давал…

Старообрядческая церковь в бывшей деревне Комарово, построенная на средства С.Д.Шамова и его земляков

В годы Первой мировой войны многие предприниматели переживали кризис. Те, кто был посмекалистее, правда, смог и здесь извлечь прибыли. Например, уржумские заводчики Бушковы заготовляли лес на ложе к винтовкам. Винотовок требовалось много, и вятский лес был востребован. Поэтому удивителен тот факт, что лесной заводик С.Д.Шамова в это время уже не работал. Хотя незадолго до этого он построил для рабочих общежитие и новую баню. Возможно, по той причине, что «хозяин» был уже очень стар и ему сложно было в одиночку справляться с делами. От его единственного сына и наследника, увы, не вышло толку.

Однако пустующее здание завода вскоре присмотрели для своих нужд высокие военные чины. Сейчас мало известно, что во время войны в 1915-1916 гг. в Вятскую губернию планировался переезд ряда заводов из западных областей страны. Документы об этом сохранились в архиве ЦГАКО. Что интересно, ни один не планировалось разместить в городе Вятке. Для их основания требовались капитальные здания, которые главным образом находились в уездах. В Вятке таких либо не было, либо они были заняты. Строительства новых зданий не планировались. Некоторые заводы предполагалось разместить и вовсе в отдаленных уездах, например, Уржумском. Впрочем, здесь имелось водное сообщение и планировалось проложить "железку" от Яранска до Вятских Полян и Сарапула. Здесь выбор Военно-промышленного комитета и пал на заброшенный, но капитально построенный лесопильный завод лесопромышленника Саввы Дмитриевича Шамова, соединенный с рекой Вяткой.

Спецы из ВПК еще застали хозяина завода (он умер в том году) и сделали следующее описание завода:

«Осмотрены были следующие помещения:

Бывший лесопильный завод уржумского купца Саввы Дмитриевича Шамова, в настоящее время не действует уже 10 лет. Завод этот находится в 22-23 верстах от г.Уржума на самом берегу реки Немды правого притока реки Вятки в т.н. «Немдинском затоне», куда из реки Вятки свободно буксировались за все время навигации баржи, подходя к самому берегу. Постройки находятся на арендованной земле. Часть арендованной земли принадлежит казне; срок аренды кончается через 2 года, а другая часть арендованной земли принадлежит крестьянской общине, срок аренды ее кончается через 5 лет.

Здание бывшего лесопильного завода состоит из 2 корпусов: кирпичного, где находилась паровая машина, паровые котлы и пилоточка и непосредственно к нему примыкающий деревянный сарай из досок на каменных столбах, в котором были устроены лесопильные рамы, а внутри помещения сарая помещены приводы. Машинное кирпичное здание состоит из 2 больших отделений для паровой машины и котлов и небольших отделений для точки пил. Около этого здания находится дымогарная труба.

.. Паровой машины, котлов, лесопильных рам, приводов, разного рода предметов оборудования завода в настоящее время нет.

При заводе имеются следующие служебные и хозяйственные здания:

Контора деревянная двухэтажная новая

Казарма для рабочих

Деревянная полуразвалившаяся баня черная и вторая белая и погреб.

Владелец этого завода Савва Дмитриев Шамов изъявил полное согласие на уступку заводских зданий под эвакуацию предприятия».

К сожалению, не известно, удалось ли воплотить эти планы в жизнь. Скорее всего, нет. Вскоре Саввы Дмитриевича не стало…

Савва Дмитриевич был дважды женат. От первой жены, видимо, рано умершей, у него остался сын Осип. После смерти жены Марьи Евфимьевны, умершей во цвете лет, Осип Саввич начал пить и тоже вскоре покинул этот свет, оставив сиротой сына Николая. Мальчик, скорее всего, воспитывался у деда. Савва Дмитриевич к тому времени женился второй раз. Его избранницей стала Ольга Даниловна Домнина, которая была намного младше своего мужа. Она родила ему сына Матвея. Единственное чадо Шамовых с детства ничем не обделялось, росло в невиданной роскоши (вспомним барчука из книги Куприна «Белый пудель») и потому, как рассказывали современники, юноша в итоге вырос избалованным и ни к чему не приспособленным, хотя и с хорошими способностями. К.С.Минин вспоминал о нем в своих мемуарах, что он, живя в шамовском доме «…играл с избалованным и капризным шамовским отпрыском Мотей. Ему ничего не стоило назвать отца «старым дураком», и человек, которого побаивались все домашние и подчиненные, молча проглатывал столь горькую «пилюлю» от взбаломошного Моти…». А отец ни в чем не отказывал любимому сынку. Школьное образование Матвей Саввич получил дома, куда приглашались учителя из городского училища и женской гимназии, затем учился за границей, хорошо знал английский язык. Вернувшись в Россию, Матвей много путешествовал на отцовские деньги, был даже в Египте, часто бывал в Москве, где хорошо изучил столичные театры и водил знакомства с известными художниками. Одевался сын крупнейшего лесопромышленника по моде, носил пенсне; родители же его жили по старинке и носили традиционную одежду. У Матвея Шамова появился первым в городе мотоцикл. Чтобы остепенить сына, родители его рано женили на красивой девушке, которую нашли где-то под Саратовым. Однако жена умерла при родах, оставив себя дочь Ксению. Матвей женился повторно. Рассказывают, что вторая жена невзлюбила падчерицу и стала для нее настоящей мачехой. Впрочем, как показала жизнь, она и супруга не особенно любила, выйдя замуж, скорее всего, исключительно ради папенькиного наследства. Этим и в наше время не удивишь. В 1915 г. умирает могущественный отец Матвея. За считанные годы вся его «империя» превратилась в пыль: Матвей Саввич не смог совладать с нею, да еще в условиях военноо кризиса, для этого нужен был недюжинный купеческий ум и опыт, чего он не имел. А вскоре грянула революция, реквизируются отцовский особняк, магазины, предприятия. Известно, что в 1920-е гг. Матвей еще жил в городе, видимо, на оставшиеся отцовские капиталы. Когда они закончились, супруга без сожаления оставила муженька и уехала с детьми на Волгу. Сам Шамов отправился в Уфу, с сожалением оставляя любимый город, в котором провел дни своей беззаботной юности. Как рассказывают, в Уфе бывший богач жил у бывшего отцовского служащего, страшно бедствуя и болея. Скончался он в начале 1930-х гг. в полном забвении. Такой была судьба многих бывших богачей, промышленников и купцов Российской империи, тех, благодаря кому она процветала и богатела, а теперь умиравших в нищете, иногда в канаве или под забором. Известно, что и первый богач Вятки Т.Ф.Богачев в советские времена просил подаяние на улицах Вятки и умер как бродяга где-то под забором…

Известно, что у Саввы Дмитриевича было и несколько братьев. Они тоже стали торговцами и лесопромышленниками, уехали навсегда из родной деревни Паутово. Например, в селе Русский Турек жил лесопромышленник Никита Дмитриевич Шамов. Правда, размах у него был помельче, чем у своего известного брата, но он тоже был крупным землевладельцем, владел 52 десятинами земли в селе Русский Турек. К сожалению, о его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Источники:

Пентина Н.Б. Уржумский купец С.Д.Шамов // Уржумская старина – Уржум, 1991 г. № 5 с. 36-38

Минин А.Г. Мы, Минины… - Тольятти, 2007 г.

О лесопильном заводе Шамова: ГАКО ф.883 оп.1 д.117 лл.72-73

К данному материалу не добавлено ни одного комментария.