Представляем вашему вниманию новый раздел сайта – «Актовые материалы XVI-XVIII веков», в котором размещена база данных с большим массивом актов по Вятской земле из архивных источников. Все публикуемые документы переведены в текстовый формат, доступна возможность полнотекстового поиска по ним. База предназначена для самого широкого круга пользователей: историков, краеведов, генеалогов и всех интересующихся прошлым Вятского края.

Раздел доступен в меню «База знаний» и по ссылке: https://rodnaya-vyatka.ru/old-acts.

К актовым материалам в источниковедении относят широкий класс письменных исторических источников, в которых зафиксированы юридические (экономические, политические) сделки и договоры, участники сделок и отношения между ними. Такие материалы называют также актовыми документами, актовыми источниками или просто актами.

Основная масса публикуемых материалов – это частные документы гражданско-правового и хозяйственного характера, такие как купчие крепости, поручные записи, подрядные записи, жилые записи, заёмные кабалы и другие виды актов, хранящиеся в основном в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), в фонде 615 «Крепостные книги местных учреждений XVI-XVIII вв.», а также извлечённые из фондов 137 «Боярские и городовые книги», 1372 «Межевые учреждения Вятской и Великоустюжской провинции» и других.

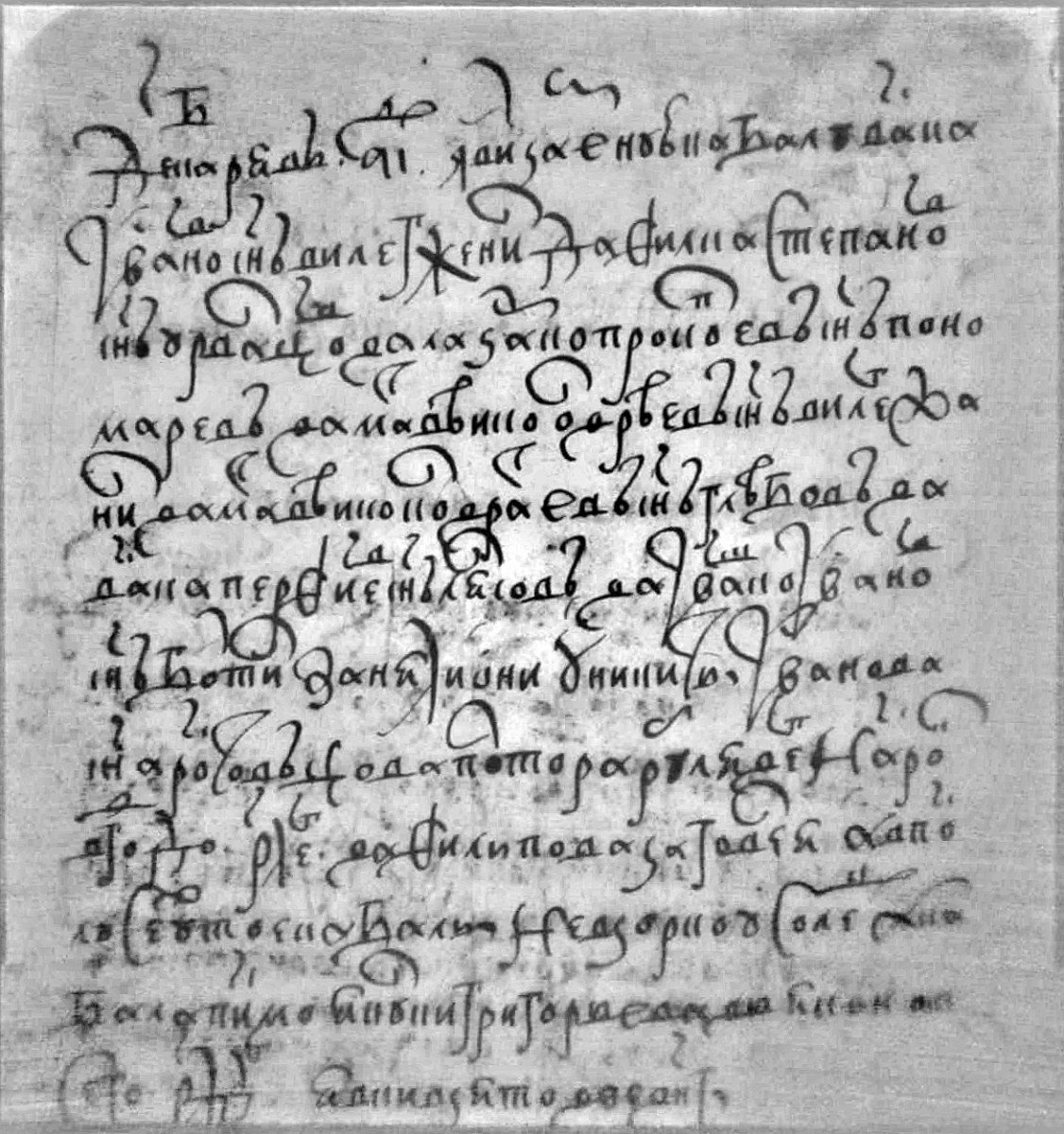

На фото - пример акта из самого раннего публикуемого дела фонда 615 (Оп. 1. Д. 2136. л. 115) - этот документ датирован 11.12.1625 г. и ему сегодня исполняется ровно 395 лет! Текст документа см. по ссылке.

Самый древний из размещённых в разделе актов – жалованная оброчная грамота Ивана IV Деме Филипову сыну Челищеву (1558 год) с выписками из грамот 1504 и 1512 годов (РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 1906, 32 об. — 35, ранее опубликована в книге «Очерки русской дипломатики. С.М. Каштанов. — М. : Наука, 1970. с. 477-481»). Текст документа см. по ссылке.

На текущий момент в базу внесено 280 архивных дел, в которых содержится более 20 тысяч актовых записей, общий объём текста – 29,5 млн. печатных знаков. Подавляющее большинство этих документов публикуется впервые.

Работа над наполнением раздела будет продолжена по мере обнаружения новых архивных источников и получения возможности работы с ними. Кроме того, планируется включить в базу акты, ранее опубликованные в Трудах Вятской учёной архивной комиссии.

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в развитии и наполнении раздела.

Описание раздела «Актовые материалы XVI-XVIII вв.»

В разделе имеется три вкладки (страницы) – «Список источников», «Поиск документов» и «Словарь».

При входе в раздел открывается вкладка «Список источников», где размещён общий список архивных дел и форма поиска по ним (выборка производится по архивному шифру и наименованию дела). При выборе одного из дел (щелчком левой кнопки мыши по названию дела) выполняется переход на вкладку «Поиск документов» с установленной фильтрацией по выбранному делу.

На вкладке «Поиск документов» находится форма для поиска документов в базе данных. Поиск возможен по следующим критериям:

- «Искомый текст» - поиск по тексту документов. В запросе можно указывать слова целиком или только начальные буквы. Поиск осуществляется по началу слов, минимальная длина запрашиваемого слова – 3 символа. Если в запросе указано несколько слов (через пробел или запятую), результат запроса будет содержать документы, содержащие все слова из запроса. Предусмотрена возможность поиска точной фразы, для этого весь запрос нужно заключить в кавычки (").

- «Год записи» - поиск по дате, когда акт был зарегистрирован в книгах. Большая часть актов имеет дату записи, указанную в тексте документов. Для удобства работы с базой, при подготовке публикации мы выделили эти даты в отдельное поле, перевели даты до реформы 1700 года в современный формат (в тексте актов даты записаны в исходном виде). При поиске можно указывать конкретный год, например «1701» или диапазон лет через дефис, например «1710-1720».

- «Год акта» - поиск по дате составления (написания) акта. Эти даты также содержатся в тексте большинства актовых записей и были выделены нами в отдельное поле. Некоторые записи содержат выписки из других (более ранних) актов – для таких записей мы выделили несколько дат, поиск работает по каждой из них.

- Шифр дела – «Место хранения» (архив), «Фонд», «Опись», «Дело». Дополнительное поле «раздел» позволяет выбрать документы из определённого раздела дела (некоторые дела внесены в базу разделами). Перечисленные поля используются для выборки всех актов из определённого архивного источника, они заполняются автоматически, если вы переходите к просмотру дела из списка дел (вкладка «Актовые материалы»).

- «Код» - идентификатор документа в базе данных, позволяет выбирать и просматривать один конкретный акт.

- «Мои закладки» - позволяет пользователю выбирать документы из собственных подборок, созданных путём добавления выбранных записей в «закладки».

Результат запроса отображается в виде таблицы, которая содержит следующие колонки:

- «Код» записи, отображается в виде гиперссылки, позволяющей открыть одну конкретную запись (при просмотре отдельной записи отображается сразу полный текст, а не анонс текста документа).

- «Дата записи» - дата фиксации акта в документе.

- «Дата акта» - дата составления акта. Если в документе цитируются разные акты, приводится несколько дат.

- «№» - номер акта в документе. Если в документе нет нумерации актов, в графе выводится прочерк.

- «Анонс / Текст» - в этой графе в результатах поиска отображаются анонсы текста документов (первые несколько слов).

В правой части графы отображается ссылка «[+]», при переходе по которой анонс заменяется на полный текст документа. - «Листы» - начальный и конечный листы для каждой записи. Промежуточные номера листов указаны в тексте документа в скобках.

- «Дело» - сокращённое наименование архивного учреждения и архивный шифр дела. Для компактности отображения слова «фонд», «опись» и «дело» опущены, указаны их номера через дефис.

- «Образ документа» - ссылка на просмотр фотографий первоисточника (доступен не для всех дел).

- «Сообщить об опечатке» - ссылка на форму обратной связи, позволяющей направить уведомление о замеченной опечатке. Пожалуйста, сообщайте нам, если обнаружите неточности в тексте, датах, номерах листов.

- «Добавить в закладки» - ссылка на добавление выбранной записи в пользовательскую подборку. При добавлении закладки можно указать категорию и примечание для себя.

Под таблицей с результатами поиска размещён список условных обозначений, который используется в материалах раздела.

На вкладке «Словарь» приведён список редких и устаревших слов, которые встречаются в актах.

Работа над проектом.

Создание данного раздела стало результатом труда Ивана Сергеевича Худякова, который выполнил расшифровку и компьютерный набор публикуемых дел и предоставил результаты этой работы для размещения на сайте.

Также над публикацией работали:

Александр Александрович Гагаринов – подготовка к публикации, участие в наборе.

Денис Юрьевич Шабалин – разработка раздела (программирование).

Благодарим Владимира Николаевича Прокошева за оказанную помощь в работе над проектом.

Благодарим Алексея Леонидовича Мусихина за многочисленные уточнения и ценную помощь при расшифровке текстов.

Нашел акты, в которых упоминается строитель Успенского монастыря Трифон: "...отдали по государеве грамоте в новой манастырь Успенья Пречистые в дом на церковное соруженье на свечи и на ладан и на церковное вино, и братье на препитанье, старцу строителю Трифану еже о Христе з братьею..." [278-0001, 279-0001].

Интересно еще посмотреть 1240 записей, в которых встречаются улицы г. Хлынова [ссылка]. Наверное, можно сделать интересную подборку и выводы: ул. Пробойная, Сумороковская, Бритовская, Морозова, Родионовская, Московская, Тупая, Спенцынская и Пятницкий мост... В общем-то, большинство известно, но может вскроются какие-то интересные факты?

Встретился неизвестный мне Пятницкий монастырь: "...в Хлынове на посаде подле Пятницкой монастырь..." [ссылка]. Кто-то слышал о таком?

По сельской местости я заметил, что микротопонимика отличалась от современной. Особенно на вновь колонизируемой территории. Конечно, упоминаемые в качестве межевых знаков пни и отдельные деревья уже не найти, но по рекам посмотреть можно. Крупные реки имели уже устоявшиеся названия, но некоторые мелкие "падучие" речки имели другие названия, нежели в 19-20 вв. Тоже интересно будет по знакомой местности проверить.

Может глупый вопрос для тех, кто тут, но все же меня интересует: что значит "где топоры сошлись" - это просека? Или что?

Трудно сказать, могу предположить, что были какие-то метки, вырубленные топорами на деревьях, они обозначали межу, границу между участками, починками. Отсюда, возможно, слово "рубеж" - граница. Бабушка моя часто границу участка называла словом "рубь", и у нас была деревня у которой проходила граница вотчины монастыря. Деревня называлась "Зарубёнки".

Скорее всего, это засеки на деревьях, которые обозначали границы земельных владений.

Еще встречается со словами - ссечка и осек.

Монастырь не Пятницкий, а "подле Пятницкой" - либо подле улицы Пятницкой, либо подле слободы Пятницкой, либо подле церкви Пятницкой.

На 1663 г. в Хлынове было только 2 монастыря: Успенский Трифонов и Спасо-Преображенский женский (основан в 1624 г.)

Если на посаде, то, скорее всего, женский.

О топографии Хлынова (в том числе и об улицах) по этим актам можно почитать вот здесь: https://www.academia.edu/39688637/

Там же ответ о Пятницком монастыре )

Спасибо, Алексей Леонидович! Статья понравилась и тема актуальная. Как здорово, что вы уже проработали данный источник. Очень хочется восстановить исторический план города и нанести на него хотя бы условно дворы из переписных книжек.

Тоже сильно заинтересовало, где конкретно находились те или иные владения. По рекам посмотреть можно, да. Но, мне кажется, даже это - слабая зацепка(

Многие мелкие речки с тех пор несколько раз могли поменять свои русла, а многие и вовсе исчезнуть. Про названия и говорить нечего...

Вобщем, очень сложно.

это действительно проблема . многие мелкие притоки рек не имеют названий . И в каталогах их тоже не найти.Пытаюсь решать проблему сопоставляя карты и названия починков и деревень в переписых книгах разных лет . В названиях починков часто указаны эти самые речки .например: деревня Барменки при речке Чуверке.На картах речкис таким названием нет ,но если починок имеет координаты, то и название речки определяется,поскольку почти все нп ставились у речек или ручьев.Но тут уже вторая проблема привязки нп. на местности.

Лет 6-7 назад в РГАДА я просматривал подробную карту Вятского и Слободского уездов, по-моему 1807 года, составленную на местности столичными картографами или землемерами, как их назвать. Со всеми дворами, покосами, речками и т.д. За оцифровку такой карты архивисты запросили какие-то баснословные деньги. А снимать самому не разрешили. Вот бы добыть эту карту, тогда привязываться к 17 веку было бы гораздо проще.

Андрей Павлович, добрый день! Если Вы имеете ввиду ПГМы, то они давно в интернете гуляют, качество правда очень печальное Вятского и Слободского уездов...

Не знаю, ПГМ ли это. Я имел ввиду ф1354 оп.108ч.1

Качество оригиналов очень хорошее. При нормальном сканировании это было бы здесь очень кстати.

В актах есть дата записи и дата акта?

Например, акт 13-0287 дата записи 07.05.1694 и дата акта 25.08.1680 (даты в ст. ст.). Далее по тексту написано:

"Маия в 7 день явлена закладная" - это дата записи,

"до сроку до Семенова дни летоначатьца 190-го году" - это 01.09.1682,

"закладную писал Ивашко Бехтерев лета 7188-го августа в 25 день" - это 25.08.1680 (дата акта),

"помета головы Онаньи Поторочинова написано 7202-го году маия в 7 день записать в книги" - это 07.05.1694 (дата записи, "явлена закладная").

Почему дата записи через 14 лет после составления закладной? Почему такая разница в годах?

Это закладная. Дмитрий, посмотрите там срок выплаты долга. Мне думается, возможно не все закладные "являли" для занесения в книгу актов, а те только, по которым долг взыскивался. Не заплатили долг, значит залог переходил к новому владельцу. Соответственно новый владелец нес закладную голове или ларешному, чтоб, как мы сейчас говорим: "зарегистрировать сделку", пошлину еще надо было заплатить (а если вовремя долг возвращали, то и пошлину наверное не платили).

Другой вопрос. В акте при описании купчей 3-0041 указано "с верхнева конца против пожни Иева Лысова". Можно ли утверждать, что на дату акта 25.01.1672 данный человек был жив?

Встретил неизвестную мне меру в акте 33-0045 "на 62-х подводах сала топленого 62 лагуна". Слово "лагуна" можно добавить в словарь, если известно его значение.

Интересно соотношение рубля начала 18 в к сегодняшнему. Чтобы приблизительно представлять стоимость покупок и продаж.

Присоединяюсь к вопросу Дмитрия о стоимости покупок продаж. "...на том своем осмом паю деревни за все про все, что в сей купчей в продаже сего писано 5 рублев денег..." Заплатил мой предок в 1694 году за "осьмой пай ".

Присоединяюсь, было бы очень интересно про денежную систему узнать.

Акт от 22.01.1626:

Всегда считал, что после реформы Елены Глинской, с 1534г. в обращении были только рубли и копейки. А получается в XVII в. на Вятке ходили и гривны и денги. Интересно узнать в каком соотношении друг к другу они находились и какое металлическое содержание было.

В Википедии есть статья "Рубль", там указано, что в период с XVв. - по 1704г. 1 Счетный рубль = 1 гривне = 200 денгам. При этом металлическое содержание для рубля равнялось 175 гр. серебра (в 1420 г.), и затем снижалось - 68 гр. (в 1535г.), 44г. (1654г.). Но ссылок на внешние источники нет. На сколько это соответствует действительности не известно.

Если же информация верна, то выходит, что 1 рубль XVIIв. равнялся ~1,4 тройской унции серебра. Это где-то 2700 рублей по нынешним ценам.

Возможно есть какой то другой способ оценить, не через серебро.

При Иване Грозном пуд ржи стоил 5 копеек, т.е. на 1 копейку можно было купить 3 кг ржи, топор – 7 копеек, замок – 5-10 , корова и лошадь шли по рублю, одежда стоила недёшево: простая сермяга обходилась крестьянину в 20-40 копеек.

Насколько это соответствовало трудно сказать. Да и производство товаров сильно изменилось. Наверное, корова единственное мерило перевода.

Что касается самих монет, то по реформе 1534 года в обращении были только московская денга и новгородская денга. На новгородской изображался всадник с копьем. Отсюда появилось назнание копейная денга или просто копейка. Но это значительно позже. Новгородка была в два раза тяжелее, поэтому 1 копейка = 2 денги. Рубль, полтина, гривна и алтын - счёт денег, а реальных монет не было. Гривна = 10 копеек. Обычно писали столько то московских денег.

Вот ещё www.russian-money.ru 1601 год

4 пуда ржаной муки - 30 копеек, пуд масла - 60 копеек, пуд сёмги - 37 копеек, лимон - полторы копейки, курица - 1 копейка. Одежда: шуба из овчины - 30-40 копеек, шуба на соболях - до 70 рублей, простые зипуны - 50 копеек, телогреи - 35-80 рублей, рубаха из холстины - 10-12 копеек. Средняя зарплата - 3-4 копейки в день (источник - Н.В. Прохорова "Монеты и банкноты России", 2009 г)

Там же 1534-1600 гг. Корова или лошадь - 1 р, ведро пива - 3 к

На авито корова стоит около 60 тыс. руб.)

Два научных исследования на тему цен XVI -XVII вв.:

1) А.Г. Маньков. Цены и их движение в Русском Государстве XVI века (анализ большого количества источников): http://www.lifeofpeople.info/LibraryOwnData/Conspect/23_1_16_s11_1.pdf

2) Брикнер А.Г. К истории цен в России 17 века/ Журнал Исторический вестник, 1885. – Т. 20. - № 5 (анализ Расходной книги Никона 1651-52 гг.): http://www.bibliotekar.ru/reprint-71/index.htm

Доргая "Родная Вятка" огрномное Вам спасибо за этот труд!!!!!

Ребята - Вы молодцы!

Просмотрел малую часть, но уже нашёл упоминание о своём прямом предке - Григории Семенове сыне Бронникове, его брате и племяннике из 1672 года!

Спасибо от всего сердца!

Возник вопрос.

- А указанные суммы, в рублях, сделок по купчим - это в серебре или меди?

Если Вы имеете ввиду 1672 г. - то серебро. Медные деньги в 17 в. выпускались в 1654-63 гг. После Медного бунта их отменили и изъяли из обращения.

Вопрос от Дмитрия: Другой вопрос. В акте при описании купчей 3-0041 указано "с верхнева конца против пожни Иева Лысова". Можно ли утверждать, что на дату акта 25.01.1672 данный человек был жив?

Ответ: Ни в коем случае этого нельзя было утверждать. Мне встречались эпизоды, когда человек умер уже давно, а по привычке межу отмечали по его имени.

По деньгам. В 17 веке рубль здесь был очень дорогим, стадо овец можно было купить. Поэтому и разменная монета была сильно раздроблена. Кроме копеек же был ещё и алтын (примерно 30 коп) и денга (2,5 денги равнялись копейке, если не ошибаюсь)

Спасибо!

Огромное спасибо! Много всего интересного)

Есть один вопрос по функционалу - напротив каждой записи справа стоит звездочка - можно запись добавить в избранное. А можно ли как-то потом всё это избранное найти? Поиском по фамилии добавила в избранное штук 20 записей. Как бы их теперь все посмотреть?

Страницы