Часть 1.

В августе 2024 года исполнилось 95 лет со дня начала строительства ж/д Пинюг - Усть-Сысольск (26 марта 1930 года Усть-Сысольск переименован в Сыктывкар). В интернет ресурсах можно найти много информации об этой ж/дороге. Фундаментальное же исследование по строительству этой дороги провел Михаил Борисович Рогачев (1952 - 2021): учёный-историк, кандидат исторических наук, общественный деятель, в 1990-2007 гг. был председателем Правления Сыктывкарской общественной организации "Мемориал" (признана иноагентом), создатель Коми республиканского общественного фонда "Покаяние", главный редактор Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий "Покаяние". Результаты своей работы с архивными документами он изложил в статье "УСЕВЛОН и история "Мертвой дороги"" (Покаяние: Мартиролог. Т. 3. /Сост. М.Б.Рогачев. - Сыктывкар, 2000. С.345-373.). Всё многообразие статей, рассказов о строительстве дороги, по большому счету, основано на фактах, изложенных в его статье, не является исключением и этот рассказ.

Со временем в разных средствах массовой информации, в т.ч и в интернете в открытом доступе, об этой дороге стали писать, что построена "без экономического обоснования", "по вредительским установкам", появился термин "Мертвая дорога". Справедливы ли выше названные эпитеты в адрес данной ж/дороги, имеются ли какие-либо доводы на этот счет? Попробуем разобраться.

Во второй половине 20-х годов прошлого столетия Усть-Сысольск становится административно-политическим центром автономной области (АО) Коми (Зырян). Город начинает активно развиваться, требуются надежные, действующие круглый год пути сообщения. В те времена на территории автономной области не было ни одного километра железной дороги широкой колеи. Руководство области имело большое желание, чтобы автономия была связана с Москвой и другими субъектами страны железной дорогой. Ближайшая магистраль проходила по территории соседней Кировской области (это наименование субъекта с 7 декабря 1936 года) в направлении Котласа, расстояние до которой от Усть-Сысольска одинаковое, что до Котласа, что до Пинюга, 226 км (по прямой между существующими ж/д вокзалами в этих населенных пунктах).

Надо сказать несколько слов о строительстве ж/дороги от Перми до Котласа. Весной 1895 года были проведены окончательные изыскания и 19 августа начаты первые работы по сооружению магистрали. Было решено, что дорога должна пройти через губернский центр, город Вятку, а затем, на северном участке до села Котлас, по кратчайшему пути. Сдача дороги особой комиссии произошла 1 ноября 1899 года. С этого дня дорога была открыта для постоянного движения. В январе 1900 года началось пассажирское движение поездов на участке Вятка - Котлас. Линия получила название Пермь-Котласской ж/д. Берег реки Северной Двины у поселка Котлас был укреплен, а внизу около самой реки прямо к пристаням были проложены рельсы. Грузы, прибывшие в Котлас по железной дороге, дальше уже отправлялись в Архангельск на пароходах.

До середины 30-х годов прошлого века речи о строительстве ж/дороги от станции Котлас в западном направлении не велось, т.е. выхода по ж/д через Котлас на Москву в то время не было. Станция Котлас оставалась конечной до марта 1942 года, когда по ж/д магистрали Коноша - Котлас проследовал первый сквозной поезд.

Выбор варианта строительства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что у инициаторов строительства ж/д до Усть-Сысольска было, как минимум, два варианта: от Котласа и от Пинюга. Значит, должны были быть и расчеты, обоснования выбора того или иного варианта строительства.

В поисках официальных документов, материалов касательно ж/д Пинюг - Усть-Сысольск я отправлял письменные запросы в Национальный музей (А) и Национальный архив (Б) Республики Коми и получил ответы из обоих учреждений:

(А). "Сообщаем Вам, что в фондах Национального музея Республики Коми нет схемы участка дороги Пинюг-Сыктывкар. Мы располагаем только фотодокументами и письменными источниками, касательно данного участка дороги (список во вложении). Кроме того, в фонде Национальной библиотеки Республики Коми, есть следующие издания, касательно этой дороги:

1. "К постройке железной дороги Пинюг - Усть-Сысольск" - Усть-Сысольск: издание Коми облисполкома, 1927. -23 с.. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Экземпляр без обложки. - 150 экз..

2. Коми му = Коми край: двухнедельный политико-экономический журнал Коми Обкома ВКП(б) и Облисполкома / Коми Обком ВКП(б), Областной Исполнительный комитет, 1929, № 7 (65) 1-15 апреля. - (Сыктывкар).

(Б)."Направляем скан-копии документов Коми областного исполнительного комитета из экономического бюллетеня № 5 от 10 сентября 1931 года:

1. График схемы выполнения земляных работ на лагпунктах при постройке железной дороги Пинюг - Сыктывкар.

2. Часть схемы ж/д Пинюг - Сыктывкар.

Других схем и карт ж/д Пинюг - Сыктывкар, а также сведений о лагерных пунктах данного строительства, расположенных на территории Автономной области Коми, в документах архива не обнаружено."

Выше названные издания есть в открытом доступе в интернете. Впервые о планах строительства железной дороги Усть-Сысольск - Пинюг упоминается в издании Коми облисполкома "К постройке железной дороги Пинюг - Усть-Сысольск", выпущенном в 1927 году. Эта статья, своего рода пояснительная записка, состоящая из двух частей:

1. "К вопросу о выборе направления Ухтинской магистрали."

2. Очерк "Природные богатства", приложение к части 1 статьи (имеются в виду природные богатства АО Коми).

Во второй половине 20-х годов прошлого века в АО Коми рассматривались два варианта направления строительства магистрали, которая получила название Ухтинская (в бассейн реки Ухта, где были разведаны запасы природных ископаемых: нефть, газ, уголь), Котласское и Пинюгское. У обоих направлений были свои сторонники, которые выдвигали положения в защиту того или иного направления.

Сторонники Котласского направления Ухтинской магистрали выдвигали пять положений в защиту своего предложения:

1) Линия от Усть-Сысольска должна пройти через Котлас, т.к. в будущем этот участок явится одним из звеньев Великого Северного Пути;

2) Пинюгский вариант не дает ж/д лесных грузов из Коми области, т.к. он пройдет по водоразделу и только кое-где перережет верховья рек;

3) Пинюгский вариант не в состоянии привлечь к ж/д лесные грузы с Сухоны.

4) Лесосборная площадь в пределах Северо-Двинской губернии при Пинюгском варианте будет значительно меньшей, т.к. она минует Котлас, в котором сходятся, как в центре речные системы Вычегодского, Северо- Двинского и Югского бассейнов;

5) Заход Ухтинской магистрали в Котлас диктуется будто-бы еще и тем, что в будущем Котлас явится крупным промышленным центром всего Северо-Восточного края.

В ходе дискуссии все эти положения сторонников Котласского направления были развенчаны приверженцами Пинюгского варианта. С их доводами можно ознакомиться в первоисточнике. Итогом дискуссии стал один логический вывод: "причин, которые бы могли склонить трассу Ухтинской ж/д магистрали к Котласу в действительности не существует."

Далее обсуждение вариантов переносится в плоскость цифр и реальных возможностей. Сравнение эффективности вариантов ж/д производилось по установленным НКПС показателям (для 5-го года будущего движения по линии). Сравниваемые показатели были разделены на четыре группы и сведены в соответствующие таблицы. Полностью все таблицы можно посмотреть в первоисточнике "К постройке железной дороги Пинюг - Устьcысольск". Назову группы показателей: общего характера; грузовые; товарного движения; финансовые.

Всех показателей много, приведу лишь два итоговых финансовых показателя:

1) Окончательное сальдо баланса для всего транспорта таково:

Котласский вариант +14102,3 тыс. руб; Пинюгский вариант +13660,0 тыс. руб

2) Процент дохода на затраченный капитал:

Котласский вариант 7,45 %; Пинюгский вариант 7,96 %

Подводя итог по всем сравниваемым показателям оказалось, что Пинюгский вариант стоит выше Котласского. А принимая во внимание, прилагаемый к статье "К вопросу о выборе направления Ухтинской магистрали", очерк "Природные богатства" можно сделать вывод, что потенциальные возможности Коми области колоссальны. Главный вывод указанной статьи, цитата: "... и если уж говорить о возможных в будущем крупных промышленных центрах в Северо-Восточном крае, то с гораздо большим основанием это следует отнести к территории Коми области, интересам которой единственно удовлетворяет Пинюгский вариант".

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что экономические обоснования строительства ж/д Пинюг - Усть-Сысольск, всё так и, были сделаны. Только надо принять во внимание, что все эти доводы, обоснования и расчеты выбора варианта строительства ж/д от Усть-Сысольска, были выполнены с учетом тех условий, которые имели место быть в середине 20-х годов прошлого века, в период формирования первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

После выбора варианта строительства ж/д Пинюг - Усть-Сысольск, как части магистрали Москва - Ухта, вопрос из стадии предварительных проработок переходит в стадию технических изысканий и подготовки проекта. В № 7 за 1929 год журнала "Коми му = Коми край" (двухнедельный политико-экономический журнал Коми Обкома ВКП(б) и Облисполкома) в разделе "ХРОНИКА" была опубликована небольшая статья "К постройке ж/д Пинюг - Усть-Сысольск", в которой как раз и говорится о следующих этапах и принимаемых мерах по претворению в жизнь выбранного варианта строительства дороги.

Тезисно о чем речь в данной статье, что выполнено и что необходимо сделать в кратчайшие сроки:

1) В 1928 году комиссией НКПС сделаны экономические расчеты и выдано положительное заключение о необходимости постройки дороги Пинюг - Усть-Сысольск в ближайшие годы;

2) С весны 1929 года начать технические изыскания ж/д трассы.

3) Из Москвы для проведения изыскательских работ ожидается прибытие 8 партий инженеров и техников;

4) Намечены опорные базы для изыскательских партий по будущей трассе.

5) Начать вербовку рабочих по 25 человек на каждую партию на весь период изыскательских работ;

6) Изыскательские работы закончить к 1 августа 1929 года, а к 1 сентября составить окончательный проект дороги;

Все намеченные мероприятия по проведению изыскательских и проектных работ по железной дороге Пинюг - Усть-Сысольск были выполнены в установленные сроки.

Начало строительства.

На основании архивных данных строительство этой ж/д линии было запроектировано постановлением Госплана СССР от 8 июля 1929 года. После этого начались изыскательские работы. А уже с осени 1929 года началось непосредственно строительство. Общая протяженность линии должна была составлять 260 км. Строительство было начато с двух направлений: от Пинюга и от Сыктывкара (так с весны 1930 г. стал называться Усть-Сысольск).

На этой железнодорожной стройке впервые был использован труд заключенных по той причине, что невозможно было набрать необходимое количество рабочих из местного населения. В конце июня 1929 года было создано Управление северными лагерями ОГПУ (УСЕВЛОН или Севлаг), которое стало первым в будущей системе ГУЛАГа. Здесь отрабатывались нормы и законы этого "предприятия". Первыми начались работы в Коми.

"Летом 1929 года устьсысольцы внезапно обнаружили на южной и западной окраинах города странное скопление незнакомых людей. Прибывали целые партии заключенных, стучали топоры, визжали пилы, и один за другим возникали наспех сколоченные бараки. За городской чертой, 2 августа 1929 года, состоялся торжественный митинг с участием горожан и делегатов VIII Съезда Советов Коми области. После официальных речей заиграл духовой оркестр, и делегаты принялись один за другим загружать землей тачки и опрокидывать их на будущее полотно железной дороги. После торжественного открытия строительства дороги к работе приступили около 200 заключенных УСЕВЛОНа."

Общее количество работающих на строительстве железной дороги Пинюг - Сыктывкар все время менялось: если в декабре 1929 года их было 2300 человек, то в мае 1930 - около 15000 человек, а к началу 1931 - 18000 человек. Потребность в большом количестве работающих на стройке объяснялась низкой квалификацией работников и такой же производительностью труда, тяжелыми условиями труда и быта, почти полным отсутствием техники. Дорога строилась в основном силами заключенных лагеря. Основными орудиями труда были лучковые и двуручные пилы, топоры, лопаты и тачки для перемещения грунта.

Обеспечение стройки техникой и механизацией было минимальным. Вся техническая база - два кирпичных заводика, слесарно-кузнечная и столярная мастерские. Был еще паровоз, который таскал вагонетки с грунтом на участке трассы от Пинюга, где были уложены рельсы. Главным видом транспорта был конный, да и лошадей постоянно не хватало. Часто приходилось обращаться к местным колхозам за помощью по перевозке грузов для нужд стройки гужевым транспортом.

Начало временной консервация строительства.

К весне 1931 года строительные работы велись на всем протяжении от Пинюга до Сыктывкара. Почти полностью (на 90 %) была прорублена просека, отсыпано 45 % насыпи, выполнено 55 % мостовых работ и искусственных сооружений, на Пинюгском участке началась укладка рельсов.

И в тоже время было положено начало свертыванию строительства. Для выполнения гигантских планов 1-й пятилетки не хватало ни средств, ни техники, ни металла, ни кадров. Поскольку небольшая железная дорога местного значения не входила в число "главных строек социализма", было принято решение законсервировать работы.

Поэтому в апреле 1931 года совершенно неожиданно для руководства автономной области (АО) Коми, НКПС принял решение о временной консервации строительства. Однако, по протесту облисполкома АО Коми Госплан СССР отменил решение НКПС о консервации строительства. Тем не менее, у НКПС просто не было возможности обеспечить строящуюся ж/д материалами, оборудованием (особенно рельсами), поэтому консервация была лишь делом времени, к тому же в этот период изменилась "лагерная ситуация" в регионе.

К лету - осени 1931 года явно обозначилась смена приоритета в деятельности ГУЛАГа на Северо-Западе СССР. В 1931 году было начато строительство Беломорско-Балтийского канала. На этот объект требовалось большое количество рабочих, строителей канала. Был создан мощный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) "БелБалтлаг". Он развивался стремительно. К концу 1931 года количество заключенных лагеря достигло 65 тыс. человек. Такая быстрая наполняемость лагеря не могла не отразиться на снабжении рабочей силой других северных строек.

Преобразование СЕВЛОНа.

Приказом ОГПУ от 06.06.1931 г. лагерный первенец в Коми крае СЕВЛОН был ликвидирован, в т.ч. и все 5 отделений, включая Пинюгское и Сыктывкарское, и организованы 5 других ИТЛ (исправительно-трудовых лагеря). Строительство ж/д Пинюг - Сыктывкар было выделено в самостоятельную задачу. Её решение было возложено на Усть-Вымский ИТЛ ОГПУ. Однако, не успел Усть-Вымский ИТЛ толком начать работу на трассе Пинюг - Сыктывкар, как её пришлось сворачивать. В ноябре 1931 года Главжелдорстрой НКПС вновь вынес решение о временной консервации строительства дороги.

Облисполком АО Коми против консервации.

Президиум Коми облисполкома (ОИК) срочно собрался на заседание 28.11.1931 и принял решение: "Категорически протестовать против консервации ж/д Пинюг - Сыктывкар. Направить от имени ОИК телеграфные протесты в НКПС, ВЦИК СНК. Просить ГУЛАГ до рассмотрения протеста в Правительстве не начинать работы по консервации дороги."

Но ГУЛАГ испытывал трудности с обеспечением рабсилой лагерных строек и ему было не до второстепенной в масштабах страны дороги. Коллегия ОГПУ тут же приняла решение о переброске заключенных на "зимний период на другие стройки, с завозом её обратно весной 1932 года".

Председатель ОИК Коми 6 декабря 1931 года направил отчаянную телеграмму в Постоянное представительство Коми АО во ВЦИК: "Консервация идет стремительно, вывозится полностью техническое оборудование, 7 декабря начинается переброска рабочей силы, 10 декабря приступают к съемке рельсов на Пинюгском участке дороги." Однако, Представительство уже ничего не могло сделать.

Комиссия СНК СССР 15.12.1931 года приняла решение о консервации строительства ж/д Пинюг - Сыктывкар "в связи с необходимостью жесткой концентрации средств и рельс на основных ж/д стройках страны."

После консервации строительства железной дороги рабочая сила была перенаправлена на строительство Беломорско-Балтийского канала. Демонтированы и отправлены на Мурманскую железную дорогу уложенные на Пинюгском участке рельсы.

Что такое консервация? Она же не означает прекращение строительства вообще. Попытки возобновления строительства ж/д, включения её в следующий пятилетний план, поиск вариантов обеспечения стройки рабочей силой не прекращались руководством Коми АССР до 1937 года.

В начале 1937 года руководство Коми АССР предложило достроить ж/д Пинюг - Сыктывкар с продолжением её до Усть-Выми. Этот проект был включен в 3-й пятилетний план. В итоге, в мае 1937 года, НКПС издало приказ о возобновлении в 1938 году строительства этой ж/д до Сыктывкара и далее до Усть-Выми. Однако, этому проекту не суждено было сбыться, т.к. 28 октября 1937 года СНК СССР принял постановление, в котором говорилось о

"нецелесообразности строительства, так называемых, "островных" ж/д линий; о начале проектных работ и строительстве магистрали Коноша - Воркута через

Котлас, Княжпогост, Ухту, и Кожву."

Окончательный "крест" на проекте строительства ж/д в южных районах Коми АССР поставило постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 мая 1940 года, в котором было утверждено направление строительства ж/д:

"1. Построить в кратчайший срок Северо-Печорскую ж/д магистраль от Котласа до Воркуты общей протяженностью 1191 км.

2. Установить следующее направление магистрали: Котлас - Ухта (Чибью) - Усть Кожва (Печора) - Абезь - Воркута." После этого к первоначальному варианту строительства ж/д до Сыктывкара больше не возвращались.

"Мертвая дорога".

В годы первой пятилетки, с 1928 по 1932, в СССР строилось более 1500 объектов народного хозяйства. Планы были грандиозные в промышленности, в сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, строился Беломорско- Балтийский канал, Трансиб, электростанции. Финансов, рабочих рук на стройках СССР катастрофически не хватало.

Как ни крути, а дорогу Пинюг - Сыктывкар в то время не было оснований считать значимым объектом в масштабах страны. Дорога проходила по малозаселенной территории среди лесов и болот, пересекала много ручьев и рек. В недрах той территории полезных ископаемых обнаружено не было. Этот участок дороги имел, скорее всего, региональное значение на начальном этапе с перспективой продолжения её строительства от Сыктывкара на север автономии, в районы, где были разведаны залежи каменного угля, нефти и газа. Вот тогда эта дорога имела бы более высокую значимость в масштабах и АО Коми, и государства в целом.

По прошествии 7 - 8 лет от начала строительства ж/д Пинюг - Сыктывкар ситуация с продолжением этой стройки значительно изменилась. Возникла срочная необходимость в постройке кратчайшего пути к разведанным местам залегания полезных ископаемых на севере Коми АССР. Поэтому направлением Пинюг - Сыктывкар пожертвовали, ради строительства более значимого и нужного направления от Коношы на Воркуту.

В своей статье автор, Рогачев М.Б., назвал эту дорогу "Мертвая дорога", потому что на неё было потрачено огромное количество финансовых средств, материальных ресурсов, человеческих жизней, но пуска в эксплуатацию так не случилось. И это была не единственная дорога в эпоху СССР, к которой применяли термин "мертвая дорога".

О вредительских установках.

Бытует мнение, что дорога Пинюг - Сыктывкар строилась по "вредительским установкам". В чем проявлялось так называемое вредительство?

Имели место плохая организация работ, приписки, показушничество. Допускалось большое количество ошибок, дефектов, недоделок, т.к. порой строительство велось "на глазок", без должного проектного контроля, с нарушением строительных норм и правил.

Исключительно скудное наличие на всех участках объекта достаточного количества технически грамотных в ж/д строительстве специалистов и опытных работников, вот основной фактор, который сказался отрицательно на технически правильном и рациональном производстве работ.

Быстро нашлось и еще одно объяснение некачественным работам - вредительство. Обнаруженные факты, носящие характер вредительства, в основном сводились к некачественной забивке свай при строительстве мостов, использованию в этом деле свежесрубленного леса, бракованных лесоматериалов и т.п..

Все выше перечисленные факторы, конечно, отражались на качестве и сроках строительства, но чтобы, основываясь на их негативном влиянии, было прекращено строительство дороги вообще, это даже не обсуждалось. Виновники нарушений выявлялись и к ним применялись различные меры воздействия в зависимости о тяжести причинения вреда строительству.

Никаких "вредительских установок", тем более "сверху" не было, это все домыслы. Не нашлось ни одного документа, факта, который каким-либо образом подтверждал бы этот довод. Возможно, кто-то из ответственных работников того времени обронил эту фразу не подумав, а она была подхвачена и стала применяться как в устных разговорах, так в письменных источниках, посвященных ж/д Пинюг - Сыктывкар.

Причины остановки строительства.

Из всего выше изложенного, можно сделать заключение, что строительство дороги прекратили не из-за отсутствия экономического обоснования, проекта, финансов, а так же не по так называемым "вредительским установкам". Так какие же это причины, которые привели к той ситуации, что стройку ж/д Пинюг - Сыктывкар сначала пытались законсервировать, а потом и вовсе прекратили строительство? Можно назвать несколько причин, а основных три:

Первая - это переброска заключенных в конце 1931 года со строительства дороги на Беломорско-Балтийский канал и ликвидация лагерных структур на объекте в 1932 году.

Вторая - это провальная попытка обеспечить строительство дороги рабочей силой за счет спецпоселенцев, временных рабочих и местных колхозников.

Третья - это появление во второй половине 30-х годов более перспективного направления строительства ж/дороги к разведанным месторождениям углеводородов в Коми АССР от станции Коноша через Котлас на Воркуту, которому было отдано предпочтение и проект был реализован в кратчайшие сроки ценой неимоверных усилий огромного количества людей.

Во второй части рассказа речь пойдет о фактах, рассуждениях, предположениях, касающихся в основном объектов Пинюгского участка ж/д.

Часть 2.

Факты, рассуждения, предположения.

Скоро исполнится 100 лет со дня начала строительства ж/д Пинюг - Сыктывкар. Раньше информация о дороге передавалась от местных жителей, людей старшего поколения, из уст в уста, т.к. никаких данных о дороге в печатных изданиях не было. Поэтому от человека к человеку порой передавались искаженные сведения о дороге, байки, домыслы, слухи. Со временем некоторые события стали преподноситься в печатных изданиях и интернете, как достоверные факты, которые якобы имели место быть в те времена. Ниже несколько примеров таких фактов из истории дороги, которые хотелось бы подтвердить или опровергнуть на основании архивных данных: о длине рельсового пути, о строительстве мостов и водопропускных сооружений, о путях снабжения лагерных пунктов, по освещению территорий л/пунктов:

Во первых, по расстоянию уложенных рельсов на трассе от Пинюга в сторону Сыктывкара, когда эти рельсы были демонтированы и где после демонтажа их использовали:

1. В статье "УСЕВЛОН и история "Мертвой дороги"" (Покаяние: Мартиролог. Т. 3. /Сост. М.Б.Рогачев. - Сыктывкар, 2000. С.345-373.) автор на странице 363, 2-й абзац, пишет, цитата: "К концу сентября 1930 года ... проложено 100 км времянки. ... Был еще небольшой паровозик, таскавший вагонетки с грунтом на участке трассы, где были уложены рельсы (20 км от станции Пинюг)." Также Михаил Борисович пишет, что рельсы начали демонтировать уже в декабре 1931 года. Информация о 20 км рельсов на Пинюгском участке подтверждена архивными данными, а в каких местах было проложено 100 км времянки и куда отправлены после демонтажа рельсы не уточняется. Вызывает сомнение и количество километров проложенных времянок. Это требует уточнения, подтверждения.

2. По прошествии десятилетий от начала строительства ж/д, в 90-х, начале 2000 годов, в местности, где строился мост за реку Луза, от жителей можно было услышать, что рельсы были проложены до реки Луза у деревни Городок и даже рельсы были на мосту. Якобы паровоз доходил от Пинюга до Городка. Документального подтверждения этих фактов не нашлось, а живых свидетелей того времени уже, к сожалению, нет в живых. От Пинюга до берега реки Луза у деревни Городок расстояние по насыпи 40 км. Если бы действительно на этом участке были проложены рельсы, то этот факт обязательно нашел бы свое подтверждение в архивных документах.

3. А вот, что пишут в интернете о Пинюгской УЖД. "В годы Великой Отечественной Войны рельсовый путь на участке Пинюг – Лопотово (берег реки Луза, недостроенный мост) был разобран. Рельсы отправили на прифронтовые железные дороги. Вскоре после разборки железной дороги было решено использовать её насыпь для прокладки лесовозной узкоколейной железной дороги. Первый участок узкоколейной дороги был открыт в 1940 году". Трудно представить, что при дефиците рельс на стройках СССР в начале 30-годов прошлого века, рельсы на Пинюгском участке дороги, после того, как её "бросили", так и остались лежать почти до начала ВОВ 1941 - 1945 годов.

4. Есть информация о том, что рельсы, после демонтажа в 1932 году, были отправлены на строящуюся в то время Мурманскую ж/дорогу. Скорее всего так и было в действительности. В годы первой пятилетки в СССР как раз продолжалось строительство Мурманской ж/д, а рельсов на все стройки не хватало. А оборудование и изделия слесарно-кузнечной и строительных мастерских, лесоматериалы, инструмент, гужтранспорт и прочие материально-технические ценности были переданы на строительство Беломорско-Балтийского канала, куда был перемещен и весь контингент лагерных пунктов с ж/д Пинюг - Сыктывкар.

Во вторых, по строительству мостов и водопропускных сооружений на ж\д:

1. Можно предположить, что еще на стадии проектирования было предусмотрено строительство мостов на всем протяжении дороги в деревянном исполнении, в т.ч. и самого крупного моста за реку Луза. А водопропускные сооружения, закладываемые в основание насыпи, при пересечении трассой ручьев, пропуска талых вод, было решено изготавливать на месте из армированного бетона. Причины принятия такого варианта: использование круглого леса, как местного стройматериала, ускорение сроков строительства ж/дороги, дефицит цемента и металла в стране. После пуска дороги в эксплуатацию, видимо, предполагалась постепенная замена деревянных опор мостов на железобетонные.

2. Раньше от местного населения можно было услышать такую историю. Когда были уложены рельсы на мост за реку Лузу, его испытывали на прочность. На мост заехал паровоз и под тяжестью локомотива строение дало "укосину" и просадку. Этот факт признали вредительством и стройку остановили, а мост взорвали. Возможно подобное происшествие с мостом и было, только не за реку Лузу, а за Шелюг. Рельсы на Пинюгском участке дороги были проложены на расстояние в 20 км (подтвержденный факт), это примерно 1,5 - 2 км за рекой Шелюг, где заканчивался рельсовый путь. Значит мост за эту реку был к тому времени построен и на прочность испытывали именно его. Конечно, строящийся мост за реку Лузу у деревни Городок имел более широкую известность, чем мост за Шелюг. Жители близлежащих деревень знали, что после прекращения строительства опоры недостроенного моста на реке Луза взорвали. А по прошествии времени в качестве причин ликвидации моста за реку Луза стали называть факты, которые изначально относились к мосту за Шелюг.

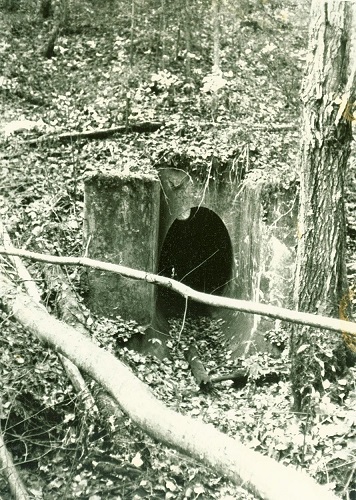

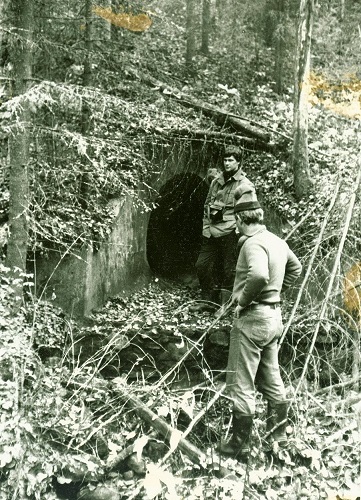

3. В одном из печатных изданий есть такая информация про мост за реку Луза: "Фермы моста разобрали и сплавили по реке в район Котласа. В 1941 году их использовали при строительстве моста через Северную Двину, где они и сейчас стоят крайними с левого берега реки." Скорее всего кто-то пытался выдать желаемое за действительное. Да, мост за реку Луза строился. До настоящего времени видны остатки опор моста (быки) на реке. Вот цитата из статьи Рогачева М.Б. "УСЕВЛОН и история "Мертвой дороги"", стр. 365: "К весне 1931 года... ...выполнено 60% мостовых работ (правда, к возведению самого большого моста через р. Луза так толком и не приступили)". Опоры моста строились из дерева. Остатки деревянных свай в воде видны и сейчас. Какие причины, на основании которых автор статьи сделал такой вывод: "к возведению... моста так толком и не приступили". Возможно он имел ввиду, что за период от начала строительства в августе 1929 года и до начала консервации стройки в 1931 году, заключенные-строители смогли лишь забить деревянные сваи левого берегового устоя и опор моста на реке. К забивке свай правого устоя и ледорезов не приступали. Опоры моста не были выведены до уровня, на который укладываются фермы и рельсовый путь. Возможно, что и металлоконструкции не успели доставить к месту строительства моста за реку Луза, как начался процесс консервации, а затем и прекращение строительства. Очень интересно узнать, как было.

4. Известно, что водопропускные сооружения (трубы), которые закладывались в основание насыпи, при пересечении трассой ручьев, пропуска талых вод, изготавливались на месте из армированного бетона. В районе деревни Закузьминская, где располагался 5-й лагерный пункт, есть пять таких труб, а по шестой, самой большой, протекает речка Коростница, где она пересекает насыпь. Раскопана и разрушена одна труба, в сечении которой круг диаметром 1 метр, толщина стенки 10 см, а секции длиной около 2 метров. Часть секций этой трубы на месте отсутствуют. Остальные трубы овальной формы, по горизонтали 1 м, по вертикали 1,5 м. В настоящее время трубы, которые уцелели, продолжают выполнять ту функцию, для которой они и предназначались.

Около 1,5 км по трассе от реки Луза в направлении 7 л/пункта есть небольшое озеро. Местные жители называют его Прорва. В этом месте протекает небольшая речка Лыква, а весной проходит бурный поток талых вод. Образовалось это озеро в начале 30-х годов прошлого века в результате прорыва земляного полотна во время весеннего половодья. Можно предположить, что в том месте, где Лыква пересекает трассу, в основание насыпи тоже была установлена водопропускная труба из бетона, но она не справилась с весенним потоком воды, образовался мощный водоворот, насыпь прорвало и образовалось озеро. Возможно со временем в архивных документах найдется подтверждение этого предположения.

В третьих, о путях снабжения лагерных пунктов.

Конечно, станция Пинюг и город Сыктывкар это главные точки, из которых организовывалось снабжение лагерных пунктов всем необходимым. Предполагаю, что был ещё один путь снабжения, о котором хотелось бы прояснить в архивных документах. Этот путь по рекам в период весеннего половодья. До станции Котлас грузы для нужд стройки доставлялись по железной дороге. Далее по рекам пароходом с баржой таким путем: от пристани в Котласе по Северной Двине, по реке Юг, по реке Луза до местечка Камешник. Там был промежуточный склад. От Камешника до 7-го пункта немногим больше 4 км. Как только половодье заканчивалось, грузы на лошадях развозили с 7-го по лагерным пунктам, расположенным дальше в сторону Сыктывкара. Был ли такой путь снабжения? Вполне возможно.

В четвертых, по освещению территорий л/пунктов.

"Уже третью ночь не останавливались на ночлег, осталось до лагеря два часа идти. Шли четыре. Вот он, лагерь! Как мечта, как дом родной. Огни на зоне. Прожектор на проходной."

Это цитата из книги воспоминаний "Пути больших этапов: записки актера" Вацлава Яновича Дворжецкого, который отбывал часть своего срока в лагерном пункте №7 с января месяца и до осени 1931 года. Значит здания и территория 7-го пункта были освещены электричеством. А как обстояли дела с освещением других лагерных пунктов стройки и какого типа механизмы применялись для выработки эл.тока?

Схемы мест, фотографии объектов.

В качестве наглядного материала к тексту, который выше, прилагаю несколько схем и фотографий объектов ж/д между 5 и 7 лагерными пунктами Пинюгского участка, которые выполнены в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века и настоящего времени (лето - осень 2024 года).

Карта-схема участка ж/д Пинюг - Сыктывкар и несколько фотографий водопропускных труб в районе 5 л/пункта, вид деревянного моста Пинюгской УЖД за речку Каменка предоставлены Подосиновским краеведческим музеем. Автор этих материалов Пластинин Анатолий Николаевич (1954 - 2017), который работал директором музея в 1990 - 2016 годах. В музее есть материал по ж/д Пинюг - Сыктывкар: воспоминания очевидцев, записанные Пластининым А.Н.; отчеты экспедиций с фотографиями, которые он организовывал по данной дороге в Подосиновском и Лузском районах в 80-х, 90-х годах прошлого века.

1. Фрагмент карты-схемы ж/д Пинюг - Сыктывкар, на котором отмечен участок расположения водопропускных труб в районе 5 л/п "Коростница". Заключенные этого пункта занимались изготовлением секций труб, укладкой их в основание и возведением самой насыпи.

2. Деревянный мост на Пинюгской УЖД через второй приток речки Каменка (фото 1989 года) в Подосиновском районе. Так выглядели все строящиеся в то время мосты на ж/д Пинюг - Сыктывкар, т.к. возводились они из круглого леса, включая и самый большой мост за реку Луза.

3. Разрушенная водопропускная труба на трасса (диаметр 1 м). На этом участке такая труба была одна.

4. Входное отверстие одной из труб (в сечении овал ширина 1м, высота 1,5 м). Все остальные трубы имеют такое же сечение, кроме самой большой трубы за реку Коростница.

5. Выход из трубы с противоположной стороны насыпи. Длина труб разная, от 30 до 45 метров.

6. На противоположном конце трубы виден силуэт человека.

Фотографии и схемы автора данного материала:

1. Схема участка насыпи ж/д Пинюг - Сыктывкар, который эксплуатируется практически от начала постройки до настоящего времени (окрашен коричневым цветом).

2. Опоры моста (быки) на реке Луза по прошествии 95 лет от начала строительства ж/д Пинюг - Сыктывкар (фото сделано в сентябре 2024 года).

3. Схема участка насыпи с озером Прорва. В этом месте протекает небольшая речка Лыква, а весной проходит бурный поток талых вод. Образовалось это озеро в начале 30-х годов прошлого века в результате прорыва земляного полотна во время весеннего половодья.

4. Один из карьеров в районе озера Прорва. Все карьеры рекультивированы после выборки песка, дно и откосы спланированы. Фото 2012 года.

Заключение.

В декабре 2024 года я узнал, что в Сыктывкаре инициативные молодые люди объединились в команду и создали интернет-проект "Километр 260", в котором они рассказывают о строительстве железной дороги Пинюг - Сыктывкар. Работают с архивными документами, материалами, организуют экспедиции с целью установления мест расположения лагерных пунктов, участков и объектов дороги. Делятся новостями о развитии проекта, необычными фактами из истории 30-х годов прошлого века, а известные и найденные объекты ж/дороги наносят на созданную онлайн-карту на своем канале в Telegram.

Надеюсь, что им удастся найти ответы на многие вопросы, развеять мифы и домыслы, связанные с процессом строительства ж/д Пинюг - Сыктывкар.

Памятник представляет собой отрезок железнодорожного полотна и крест, опутанный колючей проволокой. Строительство железнодорожной трассы Пинюг – Сыктывкар унесло жизни 5,5 тысячи заключенных, на нее потратили более 12 миллионов рублей, но теперь от нее почти не осталось следов.

Извините, а где вы видели такой памятник, который "представляет собой отрезок железнодорожного полотна и крест, опутанный колючей проволокой."? А следов той стройки, даже по прошествии стольких лет, множество. Посмотрите, хотя бы фото, которые выше.

http://podosinovetsmbs.ru/?p=24780

60.27176881501765, 47.78653328229251 На Гугл картах по указанным координатам есть панорамная фотография. https://maps.app.goo.gl/cfSTo5HeWRw4pjwX7

Да, это памятник жертвам политических репрессий в Подосиновском районе. В лагерных пунктах на строительстве дороги контингент был разный, не только священнослужители, а и интеллигенция,и рабочие, и крестьяне, и уголовники.

До революции, при строительстве железных дорог, в т.ч. и Пермь-Котласской, тоже использовался труд заключенных.

Вряд ли. http://luzabis.ru/index.php/news/666-iz-istorii-stroitelstva-perm-kotlas...

Владимир Сергеевич упомянул бы эту категорию строителей.

При желании в интернете не сложно найти информацию о строительстве ж/д Пинюг - Сыктывкар и о Пермь-Котласской ж/д. Читал многие материалы. Если есть вопросы по теме, пишите, пожалуйста, в личных сообщениях.

Здесь в комментариях я выложил 2 фотодокумента: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/3904/108604

Справедливости ради, надо отметить, что на фотографиях уже не постройка дороги, а ее переустройство в 1910-12 гг..

В дореволюционой России был свободный труд при строительстве жд., а при СССР- рабский. Там, где не строили заключенные, там привлекались к труду на ж.д - колхозники, которые летом работали в колхозах, а летом строили ж.д.

Значит фотодокументам вы не верите? Это расхожее клише. Не стоит огульно так обобщать. В СССР тоже всякий труд применялся, не только заключенных. Этим же занимались железнодорожные войска, например. Вольнонаемный труд использовался. Да и в разные периоды по-разному, БАМ, например, преимуществено добровольцы и солдаты строили.

Словоблудие про расхожее "клише" ))). Какие ваши доказательства? Какие фотодокументы и огульные обобщения? 5.5 тысяч божьих душ загубили при бестолковом строительстве Пинюг - Усть-Сысольск. Памятник жертвам возле Пинюга стоит. В царской России каторжан на постройке Пермь - Котлас не использовали. Читайте мануал. http://gaspiko.ru/4281

Это очевидные факты, с которыми я и не спорю. Цифры, конечно, приблизительные?

Я против обобщения: "В дореволюционой России был свободный труд при строительстве жд., а при СССР- рабский".

Труд заключенных, конечно в меньшей степени, чем в СССР в годы первых пятилеток, использовался при железнодорожном строительстве и в дореволюционной России.

И про "рабский труд" - то же самое.

Стоит вспомнить стихотворение Н.А. Некрасова "Железная дорога" о строительстве Николаевской (Октябрьской) железной дороги. Некрасов тоже приводит число жертв - ок. 5,5 тысяч загубленных крестьян, но точных, официальных, данных нет. Её строили преимущественно не вольнонаемные, а крепостные крестьяне. Т.е. типичный рабский труд.

Доброго здравия! Спасибо за добротный материал. С интересом прочитал. Был с сыном и коллегой в поисковой экспедиции в Пинюге в 2019 по работе госпиталя. Но смотрели и другие темы.

По материалам о ж/д "Пинюг - Усть-Сысольск" для себя отметил следующие моменты:

1. Везде фигурирует цифра в 5,5 тыс. погибших, но ни в одном материале нет ссылки на документ из которого она берётся. Да и где бы их хоронили. Для такого количества нужно много места. Это не санитарное захоронение, где могут быть компактно захоронены умершие в пути следования на ж/д (пример - Шихово в Слободском районе).

2. Достаточно логичным выглядит сворачивание работ по строительству ж/д и частичная передача стройматериалов, после принятия решения на строительство Трансполярной ж/д магистрали, которую в свою очередь забросили в результате начала эксплуатации Севморпути.

3. Многие священнослужители, прошедшие 2 отделение (Пинюгское) СевЛОНа, оставили воспоминания. Как минимум пережили заключение.

4. В ходе хождения по насыпи данной ж/д (а она на 2019 год была заросшая, но в нормальном состоянии, лестранхозовская ужд выходит из посёлка по другой насыпи и позднее выходит на эту), было обнаружено огромное количество водочных металлизированных пробок и один металлический костыль.

5. Ну и неплохо бы указать в самом начале, раз упоминается "Мемориал", что 4 октября 2016 года «Мемориал» был включён в список иноагентов Минюста РФ.

Доброго времени суток, вам! Благодарю за отзыв.

В своем материале я не стал ничего говорить о количестве умерших по разным причинам заключенных-строителей дороги. Не видел нигде официальных данных, а кто в своих материалах указывает эту цифру, не пишет об источнике. Эта цифра, 5500, я не утверждаю, а предполагаю, что сложилась как общие потери во всех лагерях на территории Коми за период с 1929 по 1932 годы. Тогда же только начали появляться первые лагеря той системы. А так получается уж больно большой процент потерь от общего количества работающих на дороге.

По "Мемориалу" согласен, поправку сделаю.

5500 умерших/погибших похоронить не проблема. Особенно в условиях, в которых проходило строительство. В моем родном маленьком городке на Урале в 1941-1942 годах умерло около 500 ссыльных поляков. Но ни одной могилы, индивидуальной или братской не было и нет. Исчезли люди... Мой сосед (в 70-х ему было уже за 60 лет) рассказывал, как в эти годы работал возчиком в спецкомендатуре НКВД. Возил на лошадке трупы ссыльных в старые шахты. Там их и закапывали. Иногда закапывали в лесу, совсем недалеко от города. Говорил, улыбаясь, мол утром приезжаешь к бывшему скотному двору (в нем содержали польских ссыльных) , а штабелек свежих покойников уже сложен у ворот... Такие дела. Что уж говорить о глухих лесах, да болотах.

ну-да, ну-да, врёт как очевидец... документы есть по ним? - документов - нет... вот и весь спектакль... Если по хорошему не хоронить начнутся болезни и эпидемии, к тому же задачу по строительству никто не отменял - смысл рабочую силу утилизировать, потом ведь отвечать придётся. Взять вот хотя бы мифы по Назинской трагедии, балаболы из шараги "Мемориал" (признан Минюстом России иностранным агентом) так старались, что сами по контингенту документы опубликовали, но это к делу отношения не имеет, но там ответственных наказали, не смотря на чины и звания...

)))) Документов нет... Спектакль. Шарага.. "Мы их душили-душили"(с) Знакомо.