ID: 107855

Волково - село в Агрызском районе Республики Татарстан, на р. Бима, у границы с Удмуртской Республикой. По автодорогам село расположено в 86 км к юго-востоку от районного центра в г. Агрыз (по прямой - в 62 км), в 12 км от деревни Контузла. На 2000 г. - 17 жителей (русские). С 2010 года постоянное население отсутствует. Уличная сеть села состояла из двух улиц (ул. Заречная ("Зарека") и ул. Мира).

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. N 648 деревня была включена в перечень населённых пунктов, находящихся в отдалённых или труднодоступных местностях в Агрызском муниципальном районе (пункт 10 Постановления).

По материалам Татарской энциклопедии, село основано в середине 18 века. До 1860-х г.г. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, бурлачеством, отхожими промыслами в Пермской, Самарской и Саратовской губерниях.

Татарская энциклопедия о периоде основания населенного пункта повторяет неточность дореволюционного статистического источника [Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 6. Елабужский уезд. Ч. 2. Подворная опись. - Вятка, 1889, прил., с. 56] : "Справка: Починокъ Волковъ лежитъ при рѣкѣ Бимѣ — въ 86 верстахъ отъ уѣзднаго города и въ 8 верстахъ отъ правленія, церкви и школы. Населеніе состоитъ изъ русскихъ, пріѣхавшихъ сюда въ 1855-мъ году «на лѣсъ» изъ деревни Востраго Мыса, Мальканской волости, Нолинскаго уѣзда. ...". Достоверной является информация о первопоселенцах починка Валкова, что над рекою Бимою, которыми стали экономические крестьяне Валковы, переселившиеся из починка Острый Мыс, имевшего второе название - Калман (Колман, Калманы, Остромыжский, Колман над речкою Лобанью на устье речки Колмине). Территориально Калман в период заселения Валкова относился к Лобанской волости Нолинской округи Вятской губернии, позднее - к Малканской волости, и в 1763-1811 г.г. являлся местом проживания ещё одного волковского рода Мельниковых, чьи потомки и родственники в одно время с Валковыми заселили Валков. Здесь, в Волково, в стороне от церковных властей, вблизи богатых лесными угодьями мест обосновались первые жители-старообрядцы. С точки зрения канонической церкви селяне считались раскольниками. Отношение к вере местных жителей было основой их староверского бытия и влияло на историю развития деревни. История села - это непубличная история местных староверов.

Поселение получило название по фамилии первого осевшего в 1812 году на речке Биме раскольничьего семейства Валковых (Павел Пантелеев Валков и его сын Филимон Павлов Валков), заселившегося без официального разрешения. По ревизской сказке за 1811 год Валковы проживали еще в починке Калмане [ГА РТ (НАРТ) Ф. 3, Оп. 2, Д. 466, л.л. 81-81об.]. Следом за ними приехали Мельниковы и Логиновы из соседнего с Калманом починка - Збегаева (Васьки). По ревизской сказке починка Збегаева за 1811 год Мельниковы и Логиновы ещё числились по прежнему месту жительства [ГА РТ (НАРТ) Ф. 3, Оп. 2, Д. 466, л.л. 43-43об.].

К 1816 году существование починка было узаконено. В период с 1812 по 1815 г.г., помимо Валковых, в починке обосновались в общей сложности ещё 15 семейств. Населенный пункт изначально состоял только из раскольников (поморов), за исключением прибывших следом из-под города Сарапула трех православных семейств: единого семейства Собиных и двух родственных Собиным семейств Беляевых. Данную категорию переселенцев в первую очередь интересовали льготы, предоставлявшиеся со стороны государства (налоговые, повинности, освобождение на определенный срок от военной службы, подъемные и др.). В слабо заселенном русским крестьянством крае для них исчезала существовавшая на старых, обжитых территориях проблема распределения между односельчанами пахотных и иных земель.

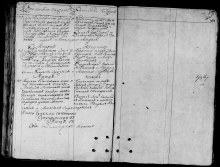

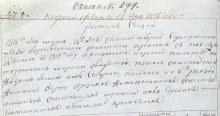

Первое упоминание починка Валковского в церковных метриках Тихоновской церкви села Пьяного Бора связано с прибывшими на рубеже 1815/1816 г.г. ясашными православными крестьянами - Собиными. Согласно записи № 27 из метрической книги, произведённой 03 ноября 1819 года, было зарегистрировано венчание: "Починка Валковскаго ясашной крестьянин отрок Максим Михайлов Собин и Чагандинскаго прихода деревни Илнеш экономическаго крестьянина Никиты Иаковлева (Девятьярова) с дочерью девкою Анною; поручители при них: Семен (Сергеев), Митрей (Дмитрий Семенов), Петр (Матфиев) Беляевы, Николай (Михайлов) Собин, Степан (Игнатьев) Татаркин (деревня Теплые Ключи). Венчал Иерей Евфимий (Огнев) с Диаконом и причетниками Петром Врачевым и Алексием Стрельцовым." [НАРТ Ф. 992, Оп. 1, Д. 116, л. 403об.]. Род Собиных и Белявых, как и другие семьи из Валкова, в дальнейшем неоднократно породнится с Деветиаровыми из соседнего починка Ильнеш.

До административно-территориальных преобразований в России и создания на её территории национальных автономий (1919-1921 г.г.) село относилось к Вятской губернии, располагалось на границе Сарапульского и Елабужского уездов, изначально относилось к Сарапульскому уезду, но во второй половине 19-го века было включено в состав Пьяноборской волости Елабужского уезда. Принадлежность поселения неоднократно менялась. В 1816-1834 г.г. населенный пункт относился к Быргындинской волости Сарапульского уезда.

Согласно материалам 7-й ревизии [ГАКО Ф. 176,Оп. 2, Д. 596, л.л. 121-127], в ревизской сказке от 10 марта 1816 года Вятской губернии Сарапульского уезда Быргындинского волостного правления вновь заселившегося починка Валкова что над рекою Бимою о состоящих мужеска и женска пола душей економических и ясашных крестьянах, поданой 26 февраля 1816 года, вновь заведенного в 1812 году без позволения казенной палаты по увольнению мирскаго общества починка Валкова что Над рекой Бимою по обе Стороны, новопоселенцы писаны по 6-й ревизии (в 1811 г.) Нолинской округи в разных нижеозначенных волостях и селениях о состоящих мужеска пола душах економических и ясашных крестьянах:

|

1 |

Шустовы |

7 человек, в т.ч. 3 мужчины, 4 женщины |

Нолинской округи, Сунского, деревни Нестинской, економические |

|

2 |

Шустовы |

7 человек, в т.ч. 3 мужчины, 4 женщины |

Нолинской округи, Сунского, деревни Нестинской, економические |

|

3 |

Прокошевы |

4 человека, в т.ч. 2 мужчин, 2 женщины |

Нолинской округи, Немского, починка Тюриковского, економические |

|

4 |

Лузьяновы |

8 человек, в т.ч. 3 мужчины, 5 женщин |

Нолинской округи, Немского, починка Тюриковского, економические |

|

5 |

Шишкины |

8 человек, в т.ч. 4 мужчины, 4 женщины |

Нолинской округи, Немского, починка Ярку, ясашные |

|

6 |

Горячкины |

9 человек, в т.ч. 4 мужчины, 5 женщин |

Нолинской округи, Немского, починка Чистова Поля, ясашные |

|

7 |

Шашовы |

7 человек, в т.ч. 3 мужчины, 4 женщины |

Нолинской округи, Немского, починка Полому, економические |

|

8 |

Логиновы |

9 человек, в т.ч. 7 мужчин, 2 женщины |

Нолинской округи, Лобанского, починка Збегаева, ясашные |

|

9 |

Мельниковы |

6 человек, в т.ч. 3 мужчины, 3 женщины |

Нолинской округи, Лобанского, починка Збегаева, ясашные |

|

10 |

Валковы |

5 человек, в т.ч. 2 мужчин, 3 женщины |

Нолинской округи, Лобанского, починка Калману, економические |

|

11 |

Марковы |

4 человека, в т.ч. 1 мужчина, 3 женщины |

Нолинской округи, Лобанского, починка Пихтового Мысу, економические |

|

12 |

Могилевы |

5 человек, в т.ч. 2 мужчин, 3 женщины |

Нолинской округи, Курчумского, деревни Мало Крутешенской, економические |

|

13 |

Могилевы |

3 человека, в т.ч. 1 мужчина, 2 женщины |

Нолинской округи, Курчумского, деревни Санниковской, економические |

|

14 |

Собины |

6 человек, в т.ч. 3 мужчины, 3 женщины |

Сарапульской округи Арефьевского, деревни Девятовой, ясашные |

|

15 |

Беляевы |

10 человек, в т.ч. 5 мужчин, 5 женщин |

Сарапульской округи Арефьевского, деревни Гарей, економические |

|

16 |

Беляевы |

10 человек, в т.ч. 5 мужчин, 5 женщин |

Сарапульской округи Арефьевского, деревни Гарей, економические |

|

Итого – 16 дворов, 108 человек, в т. ч.: 50 мужчин, 58 женщин. |

|||

В 1816 году в поселении православных канонической веры проживало 26 человек (10 мужчин/16 женщин); раскольников (поморов) – 82 человека (40 мужчин/42 женщины), Итого - 108 человек. С уходом из жизни старого поколения Марковых, представители этой фамилии постепенно перешли в каноническую веру (к 1839, 1846, 1848 и 1864 г.г. Марковы присоединились к никонианству).

В 1827 году из Нолинской округи, Сунской волости, деревни Нестинской, в починок Валков переселилось семейство раскольников - Нечунаевых. В ревизской сказке от 04 апреля 1834 года деревни "что Словет починок Нестинской" указаны выбывшие экономические крестьяне - Евлампий Васильев Нечунаев - 37 лет по прошлой ревизии, его сын Лаврентий - 13 лет и племянник Савва Иванов Нечунаев - 18 лет: "Переведен с разрешения министра финансов Сарапульской округи Быргиндинской волости в починок Валков в 1827 году" (Савва), "Переведены по совокупному проживанию с племянником Саввою Ивановым в починок же Валков" (Евлампий и Лаврентий) [ЦГАКО Ф. 176, Оп. 2, Д. 783, л. 391об.].

При исследовании церковных метрик Покровской церкви села Пьяный Бор за период вторая половина XIX - начало XX в.в. можно заметить, что одни жители деревни из раскола присоединялись к православию, другие наоборот, склонялись в раскол. Незначительная часть местных жителей присоединялась к православию на правах единоверия.

Согласно ревизским сказкам IX-X ревизий, соответственно, от 29.08.1850 г. и от 16.03.1858 г., починок Валков относился к Сарапульскому уезду Кырлыганской волости Ныргындинского сельского общества [ГАКО Ф. 176 Оп. 2, Д.1325, л. 745; ГАКО Ф. 176, Оп. 2, Д. 1837, л. 945]. Принадлежность починка в середине 1859 года к Ныргындинскому сельскому обществу указана в записи от 08.07.1859 о венчании в метрической книге по приходу Николаевской единоверческой церкви г. Сарапула за 1859 год: - "Каракулинского удельного приказа починка Кунтузлы крестьянина Карпа Карпова Коробейникова, единоверца, вдовца, после первого брака, с Ныргиндинскаго общества починка Волкова крестьянина Никифора Мельникова дочерью девицей Федосьей, обратившейся из раскола поповишинской секты, к единоверию. Поручителями были: по женихе того ж починка Кунтузлы удельные крестьяне Евфим Стефанов и Фотий Иванов Коробейниковы, по невесте тогоже починка Валкова крестьяне Иван Никифоров Мельников и Родион Осипов Шустов" [ЦГА УР Ф. 433, Оп. 1, Д. 8, л. 35]. В том же, 1859 году, починок Валков Ныргындинского общества бывшей Кырлыганской волости был отнесен к Ныргындинскому обществу Чегандинской волости Сарапульского уезда по новому образованию управления государственных имуществ [согласно сведениям из Памятной книжки Вятской губернии на 1860 год, с. 351]. (В Памятной книжке допущена опечатка с названием Ныргындинского сельского общества, в оригинале указано "Нырдинское Кырлыганской волости"). Принадлежность починка Валкова к Чегандинской волости по состоянию на 1863 год - сохранялась.

К северу от починка Валкова располагалась Волковская корабельная роща, относившаяся ко второму лесничеству "Елабугскаго уезда Вятской губернии" в 1862-1865 г.г. Съемка леса земными мерщиками впервые была осуществлена в 1838 году, осматривал территорию корабельный инженер поручик Ашихмин, лес именовался "Волковская роща", состоял преимущественно из корабельного дуба возрастом от 50 до 150 лет и более, с черноземным грунтом глубиной до 4 вершков на серой глине с песком, и с расстоянием до судоходной реки Камы и купеческой пристани в селе Пьяный Бор от 7 до 12 верст, "а от Котловской пристани на 120 верст" [НАРТ Ф. 324, Оп. 727, Д. 791, л. 2]. В 1865 году Волковская корабельная роща была введена в общий план с Бимскою лесною дачей, после чего стала именоваться "казенным лесом" [НАРТ Ф. 324, Оп. 727, Д. 792, л. 2].

Первым упоминанием относимости "починка Волково" к Пьяноборской волости является "План податнаго леснаго участка починка Волкова Пьяно-Борской волости 2го Лестничества Елабужскаго уезда Вятской губернии отведеннаго в 1879 году в даче генеральнаго межевания под названием деревни Бимы под № 236 и в даче села Николаевскаго Каракулино тож эначится по экономическому примечанию под № 10". План был подписан в 1879 году неграмотными крестьянами починка Волкова - Иваном Никифоровым Мельниковым и Капитоном Карповым Шустовым [НАРТ Ф. 324, Оп. 727, Д. 793, л. 2].

В 1882 году починок Валков значился в Елабужской округе Пьяноборской волости. Информацию об относимости поселения можно почерпнуть из метрической книги за 1882 год Сарапульской Николаевской единоверческой церкви в разделе "О родившихся": запись № 2, дочь Ирина, рождение 7 апреля 1878 года, Св. миром помазана 19 сентября 1882 года, Елабужскаго уезда, Пьяноборской волости, починка Валкова кр-н Михаил Моисев Беляев и законная жена его Евдокия Меркуриева. Восприемница: починка Валкова кр.-нская девица Васса Михайлова Беляева. Священник Василий Рябов [ЦГУР Ф. 433, Оп. 1, Д. 24, л. 196об.]. В 1885 году одна семья из починка Валкова Пьяноборской волости относилась к приходу Николаевской единоверческой церкви г. Сарапула, в единоверии состояло семейство Михаила Моисеева Беляева [ЦГАКО Ф. 237, Оп. 79, Д. 272, л. 38об., исповедная ведомость за 1885 год.]

С учетом принадлежности населенных пунктов по хозяйствующим субъектам, по состоянию на 1891 год починок Волков относился к Волковскому сельскому обществу Пьяно-Борской волости Елабужского уезда (по данным переписи домовладельцев 1891 года, лошадиной переписи и "Материалов по статистике Вятской губернии"). В 1891-1917 г.г. починок также входил в состав Волковского сельского общества Пьяноборской волости Елабужского уезда.

Со временем, в починок переселились представители других фамилий из соседних населенных пунктов и из других районов Вятской губернии. В 1860-1868 г.г. в починке Валков проживал со своей семьей "отставный" рядовый Дмитрий Васильев Аламандов, занимавший в 1858-1860 г.г. должность коннолесного объездчика 5-го Елабужского лестничества (Бимский лесной участок).

К февралю 1866 г. в починке обосновался переселенец из починка Ильнеш Андриан Николаев Деветиаров, взявший жену из семьи Беляевых (чья бабка, Параскева Михайлова, в девичестве была Собиной, а брат Параскевы - Максим Собин, фигурировал в первых метрических данных о деревне Валковской в 1819 г.). Андриан Николаев Деветияров оказался рачительным хозяином, из крестьян выбился в купцы, успешно торгуя мануфактурным товаром. К 1897 году он владел мануфактурной лавкой в селе Пьяном Боре, переселившись с семейством в волостной центр. В 1909-1911 г.г. успешный торговец фигурировал в ежегодном торгово-промышленном справочнике "Вся Россия", как пьяноборский купец, в разделе "торговля мануфактурой".

В 1869 году в починке Валков обосновалась семья лесного "объезчика" рядового Григория Исаиева.

Еще одной вновь прибывшей фамилией в починке Валков является фамилия Уваровых. В 1867-1870 г.г. здесь поселился молодой крестьянин Анисифор Иванов Уваров, 1847 г.р., женившись на местной девушке из рода Горячкиных. Источник появления Уваровых в поселении - не установлен, в 1871 году у Анисифора родился сын Леонтей, продолживший фамилию. К 1871 году в починок Валков из починка Ильнеш переселилось семейство отставного солдата, отслужившего в Пермской оборной команде - Артемия Диомидова Горячкина (1823-04.09.1878). По церковным метрикам села Новопоселенного и Пьяного Бора Горячкины проживали в починке Ильнеш в 1866-1868 г. После смерти главы семейства его вдова фигурировала в 1879-1880 г.г. в метриках села Пьяного Бора как жительница починка Валкова, после чего больше не упоминалась.

К концу 19-го века селение стало называться Волково. Фамилия первопоселенцев Валковых также трансформировалась в Волковых. Первые поселенцы из фамилий Мельниковых и Шашовых в ревизских сказках записывались как Меншиковы и Шашевы, но в последующих ревизиях их фамилии были скорректированы. Архивная выписка о жителях починка Валково по 7-й ревизии 1816 года опубликована на портале Родная Вятка.

Некоторая часть жителей д. Валкова около 1895 года относилась к приходу деревянной Богоявленской единоверческой церкви в с. Серсак (Сарсак-Арема) Елабужского уезда Вятской губернии, в 37 км. к юго-западу от г. Агрыз. Строительство церкви началось в 1887 г., закончено в 1890 г., престол освящен 19 сентября 1891 г. во имя Богоявления Господня. В состав прихода Богоявленской единоверческой церкви в 1899 г. входили 15 населенных пунктов: среди них не в полном составе - с. Шаршады, д. Контузлы, д. Валкова, д. Кулегаши [Источник]. В метрических книгах 1895 года Богоявленской церкви фигурировали немногочисленные прихожане - жители отдаленной деревни Валкова. Согласно сведениям о приходах Вятской епархии за 1912 г. (источник: Вятская епархия — Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание (с картой Вятской губернии). Вятка 1912), в Богоявленской церкви в селе Серсак Елабужского уезда, Благочиния Сарапульского викариатства "расстояниемь от г. Вятки в 502 вер., от благоч. в 75 в. ..." было прихожан: "...186 м. п., 195 ж. п., уклон. в старооб. 6 м. п., 11 ж. п., старооб. 334 м. п., 302 ж. п.", "... приход состоит из 16 селений, расст. от церкви в 2 – 58 в.". Валков, Кулегаш и Контузла являлись наиболее отдаленными от церкви населенными пунктами (около 58 верст).

Верующие канонического вероисповедания, проживавшие в Валково, относились к церковному приходу, находившемуся в селе Пьяный Бор (Новый Пьяный Бор): Тихоновской церкви - в честь Св. Тихона Аммафутского (1816-1826 г.г.), а позднее - к Покровской церкви, после постройки в селе новой каменной церкви.

В период 1892-1917 г.г. в Валково действовала противораскольническая школа, основанная Вятским Братством Св. Николая (см. Вятские Епархиальные Ведомости, №20, 16 октября 1896 года, листы 972-986, "Краткий очерк истории возникновения и развития школ Вятского Братства Святителя и Чудотворца Николая", от 03 мая 1896 г., автор - А. Одоев). Подробнее о данной школе, истории, учителях и учениках - здесь. Школа была открыта в 1892/1893 учебном году, называлась "Валковская" и относилась к Пьяноборскому приходу Елабужского уезда. По сведениям, опубликованным в периодическом издании (Вятский край - 1897 г. №123), в 1896 году в Елабужском уезде было всего 149 начальных школ, в т.ч.: 87 земских и 62 церковных, из которых: "...1 – второклассная, 2 – двухклассные, 19 нормальных, 23 школы грамоты, 15 миссионерских и 2 противораскольнических".

Влияние учителей противораскольнической школы на жителей деревни оказалось значимым, время от времени крестьяне из деревни Волковой присоединялись к православию на правах единоверия или на общих правах. В Вятских епархиальных ведомостях от 16 марта 1902 года в официальном разделе приводится информация о присоединении в 1891 году нескольких жителей на общих правах: - "Присоединение к православию из раскола. В минувшем году присоединились к Православной церкви из раскола ... А) на общих правах ... По Елабужскому уезду: Прихода села Пьянаго Бора, дер. Волковой кр. Димитрий Егоров Шустов, 20 л.; ... дер. Волковой кр. Иван Павлов Прокошев, 40 л.; ..."

Редко используемый источник статистических данных за 1897 год «Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г.» под редакцией Н. А. Тройницкого, изданный в 1905 году в С.-Петербурге (стр. 39), сообщает, что в деревне Волково Елабужского правления проживало 502 человека, в том числе 224 мужчины и 278 женщин. В числе проживавших указано, что 89 человек относились к православному вероисповеданию, а 411 человек были из числа старообрядцев (поморов). В оригинальных данных переписи 1897 года на момент проведения переписи в деревне в наличии находилось 224 мужчины и 279 женщин, всего 503 человека, проживавших в 84-х дворах; постоянно проживающих в Волково было указано 232 мужчины и 275 женщин, всего 507 человек. В их числе 2 мужчин и 7 женщин относились к лицам некрестьянского сословия; приписанных к Волково числилось 236 мужчин и 270 женщин, всего 506 человек [ЦГАКО Ф. 574, Оп. 9, Д. 98, л. 003].

В началу XX века речка Бима в Волково была запружена, при деревне образовался пруд, просуществовавший до 1998 года, на нём на одном из притоков р. Бимы, за домом Романа Кузьмича Нечунаева, в довоенное время стояла водяная мельница. По церковным метрикам за 1906 год известно о трагедии, случившейся в семье Марковых, трехлетний ребёнок Андрей "утонул в пруду р. Бимы при деревне Волковой" [Источник: НАРТ Ф. 4, Оп. 157, Д. 136, л.л. 317об.-318]. В 1963 году произошла похожая трагедия в семье Лузьяновых, в пруду утонул 6-ти летний ребёнок Василий. Справа от дороги при въезде в деревню в пруду существовал глубокий и опасный омут. В 1998 году выше по течению р. Бимы спустили пруд в д. Прокошево, большой водой пруд в Волково промыло и прорвало, восстанавливать прорыв не стали, пруд ныне не существует.

Декретом ВЦИК от 5 января 1921 г. д. Волково, в числе прочих населённых пунктов Пьяноборской волости, вместе с другими волостями Елабужского уезда Вятской губернии вошла в состав Автономной Татарской ССР (источник: СУ, 1921, № 3, ст. 22). Елабужский уезд был упразднён, а Пьяноборская волость с 10 июня 1921 года стала частью созданного в татарской автономии Елабужского кантона.

По сведениям из Татарской энциклопедии: до 1920 г. село входило в Пьяноборскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. В 1920-21 гг. находилось в Вотской автономной области /прим. сост. - информация об относимости села к Вотской автономной области - ошибочна/, с 1921 г. - в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского кантонов Татарской АССР. С 10.08.1930 г. - в Красноборском, с 28.10.1960 г. - в Агрызском, с 01.02.1963 г. - в Елабужском, с 04.03.1964 г. - в Агрызском районах. Число жителей: в 1887 г. - 466, в 1920 г. - 565, в 1926 г. - 609, в 1938 г. - 480, в 1949 г. - 289, в 1958 г. - 269, в 1970 г. - 201, в 1989 г. - 53 чел. [Источник информации: Татарская энциклопедия, 2002 г., т. 1 (А-В), статья о селе Волково, стр. 618].

В современной версии Татарской энциклопедии информация о деревне отличается: - "Административная принадлежность: До 1919 г. село входило в Пьяноборскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 г. – Казанской, с 1920 г. – Вятской губерний. С января 1921 г. в составе Елабужского (до июня уезд), с 1928 г. – Челнинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 г. – в Красноборском, с 28 октября 1960 г. – в Бондюжском, с 1 февраля 1963 г. – в Елабужском, с 4 марта 1964 г. в Агрызском районах. Ныне входит в состав Кулегашского сельского поселения. Хозяйствующие субъекты: в 1968 г. колхоз «Активист», в состав которого входили деревня Зуево, села Волково и Кулегаш, был объединен с колхозом «Прикамец» (село Красный Бор) в совхоз «Красноборский». С 1988 г. совхоз «Кулегашский», с 1995 г. сельхозобъединение «Кулегашский», с 1997 г. сельскохозяйственный производственный кооператив «Кулегаш», с 2002 г. общество с ограниченной ответственностью «Онар». В 1998 г. в селе закрыли библиотеку, ее фонды передали в Кулегашскую библиотеку. Число жителей: в ... 2002 г. – 10 (русские), 2010 г. – постоянного населения нет."

Сведения об относимости села в 1920 году - к Вотской автономной области, а в 1960-1963 г.г. - к Бондюжскому району документально не подтверждаются.

Из исторической справки Волковского сельского Совета Агрызского района ТАССР: "Волковский сельский Совет депутатов трудящихся образовался в 1917 году в дер. Прокошево с охватом деревень Прокошево, Коновалово, Волково. Волковский сельский Совет входил в Вятскую губернию, в Елабужский уезд, в Пьяноборскую волость. После 1920 года Волковский сельский Совет входил в кантоны: Агрызский, Елабужский, Наб. Челнинский. В 1930 году образовался Красноборский район. В 1930 году Волковский сельский совет вошел в Красноборский район. В 1954 году в состав Волковского сельского совета вошел Контузлинский сельский Совет и находился до июля месяца 1959 года, затем Контузлинский сельский Совет переведен в состав Азевского сельского Совета, а в Волковский сельский Совет вошли Кулегашский и Зуевский сельские Советы. До 1960 года Волковский сельский Совет входил в состав Красноборского района. В 1960 году Волковский сельский совет вошел в состав Агрызского района. В 1962 году Волковский сельский Совет вошел в состав Елабужского района. В 1964 году Волковский сельский Совет вновь вошел в состав Агрызского района. Волковский сельский Совет охватывает в настоящее время дер. Волково, Коновалово, Прокошево, Зуево, Кулегаш, Ожбуй, Байтуганово. При исполкоме сельсовета работают следующие постояннодействующие комиссии: бюджетная, сельскохозяйственная, культурно-просвятительная, благоустройство-дорожного строительства. Волковский сельский Совет проводит советскую работу, ведет делопроизводство: ЗАГС, военное дело, сбор налоговых и страховых платежей, излишки закупок с населения животноводческих продуктов, финансовую часть - школ, библиотек, медпунктов и клубов. За прошлые годы документы сданы на хранение в госархив Красноборского района. По Контузлинскому сельскому Совету документальные материалы с 1940-1954 год сданы на хранение в ЦГА ТАССР. По Кулегашскому сельскому Совету с 1941-1955 годы сданы на хранение в ЦГА ТАССР. Председатель Волковского сельского Совета д/ трудящихся: Уварова, Секретарь с/ совета: Лузьянова". /Справка датируется периодом 1965-1967 г.г., председатель сельского совета Уварова Людмила Александровна осуществляла свою деятельность в период 1965-1978 г.г., секретарь сельского совета Лузьянова Елена Валерьяновна осуществляла свою деятельность в период с 05.09.1958 по 1967 г.г./

В государственном архиве г. Агрыза Республики Татарстан, в фонде № 35, согласно описи № 2 находятся на хранении следующие уникальные документальные материалы постоянного хранения за 1948-1964 годы, их заголовки информируют о принадлежности села Волково в период с 1917 по 1965 г.г.:

1917-1920 г.г. - Исполком Волковского сельсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Пьяноборской волости Елабужского уезда Вятской губернии;

1921-1924 г.г. – Исполком Волковского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Салаушской волости Елабужского кантона ТАССР;

1924-1927 г.г. - Исполком Волковского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Салаушской волости Агрызского кантона ТАССР;

1927-1930 г.г. - Исполком Волковского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Салаушской волости Наб.-Челнинского кантона ТАССР;

1930-1936 г.г. - Исполком Волковского сельсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Красноборского района ТАССР;

1936-1960 г.г. ноябрь - Исполком Волковского сельсовета депутатов трудящихся Красноборского района ТАССР;

1960-1962 г.г. ноябрь - Исполком Волковского сельсовета депутатов трудящихся Агрызского района ТАССР;

1962-1964 г.г. март - Исполком Волковского сельсовета депутатов трудящихся Елабужского района ТАССР;

март 1964 - н/в - Исполком Волковского сельсовета депутатов трудящихся Агрызского района ТАССР.

Как и многие другие населенные пункты Красноборского района, деревни Волковского сельсовета в конце 1931 - в начале 1932 гг. подверглись раскулачиванию. Одним из таких семейств стала семья Василия Матвеевича Собина, работавшего в волковском сельсовете в 1931 году и сосланного в том году со всем своим семейством на спецпоселение в Свердловскую область. В архиве г. Казани имеется на хрании дело с личными карточками репрессированных (ГАРТ Ф. Р732 Оп. 4 Д. 96, на 8 листах) за период 10.03.1932-10.03.1932 - "Личные карточки раскулаченных Красноборского района Волковского сельсовета".

В соответствии с Постановлением от 23.03.2023 г. № 65 Исполнительного комитета Агрызского муниципального района "Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования, подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан", п. 38 приложения № 1 к Постановлению, село значилось в числе существующих населённых пунктов и относилось к избирательному участку № 499, вместе с деревнями Байтуганово, Ожбуй и селом Кулегаш.

/Автор информационной справки о населённом пункте: Собин С.А./

- Подробные

- Обзорные

Изображения

Сведения из списков населённых мест и переписей населения

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.

Перейти к разделу| № | Название | Тип | Положение | Уезд и стан | Местность | От уезд. города | От стан. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Информация | ?Посмотреть скан документа | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 12794 | Валков | поч. каз. | при рч. Бише | Сарапульский уезд, Стан 3 | Между почтовым трактом Сарапульско-Елабужским и проселочной дорогой, идущей по правому берегу р. Камы | 83 | 39 | 40 | 132 | 158 | 290 | Мельниц 5. |

«Книга Вятских Родов» В. А. Старостина. Реестр селений на 1891 год

Перейти к разделу| № | Название селения | Губерния, Уезд, Волость, Общество | Приход | Река | Семей | Жителей | Промысел или занятие | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5520 | Волков | Вятская губерния, Елабужский уезд, Пьяно-Борская волость, Арзамасцевское общество | н/д | н/д | 77 | 466 | бурлак | |

Рода, число семей: | Примечания: Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. | |||||||

Материалы по статистике Вятской губернии. Подворная опись 1884-1893 гг.

Перейти к разделуПодробные статистические данные о населении и хозяйстве доступны в виде сканов (для просмотра нажмите на номер страницы в графе «Источник»).

| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость, Общество (район) | Дворов | Муж. пола | Жен. пола | Обоего пола | Год переписи | [-]Дополнительная информация (показать/скрыть) | Источник ?По ссылке доступен просмотр сканов. В книге доступна дополнительная статистическая информация: возрастная структура населения, рабочая сила, грамотность, промыслы, скотоводство, земельные ресурсы, аренда и кредит, способы обработки земли. Объём информации отличается в зависимости от уезда. | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| починок | Волков | Елабужский уезд | Пьяноборская волость, Волковское общество | 83 | 216 | 250 | 466 | 1887 | [-] | 1, с. 34—35 | ||

Сословие (разряд) Народность | ||||||||||||

| 83 | св. нет | св. нет | св. нет | |||||||||

Справка: Починокъ Волковъ лежитъ при рѣкѣ Бимѣ — въ 86 верстахъ отъ уѣзднаго города и въ 8 верстахъ отъ правленія, церкви и школы Населеніе состоитъ изъ русскихъ, пріѣхавшихъ сюда въ 1855-мъ году «на лѣсъ» изъ деревни Востраго Мыса, Мальканской волости, Нолинскаго уѣзда. Ревизскихъ душъ въ селеніи числится 123, земля-же раздѣлена на 124 надѣла. Скотъ ходитъ безъ пастуховъ. При селеніи имѣются двѣ общественныя мельницы. Жители занимаются кузнечнымъ, портняжнымъ и другими промыслами. | 1, прил., с. 56 | |||||||||||

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г.

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Волость | Дворов | Мужчин | Женщин | Всего жителей | Источник | ?Просмотреть скан документа | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| деревня | Волково | Елабужский уезд | Пьяноборская волость | 91 | 255 | 276 | 531 | 1, л. 209 об. |

Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв.

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Уезд | Приход | Год | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 579001 | д. | Волкова | Елабужский уезд | с. Пьяный Бор, Покровская церковь | 1916 | |

| По данным: ЦГА УР, ф.245, оп.3, д.656, лл.21-22; клировая ведомость за 1916 г. Православные храмы Удмуртии. Состав приходов церквей городов, сел, заводских поселений конца XIX - нач. XX вв. (онлайн-справочник на сайте ГАСУР) | ||||||

Списки сельсоветов и населенных пунктов по районам ТАССР на 1930 год

Перейти к разделу| № (код) | Название | Район | Сельсовет | Кол-во жителей | Национальность | Волость до районирования | Источник | ?Просмотреть скан документа | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Волково | Красноборский район | Прокашевский сельсовет | 609 | русские: 609 | Салаушская | 1, с. 126 |

Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Район | Сельсовет | Нац. состав населения | Источник | ?Просмотреть скан документа | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| сельская местность | Волково | Красноборский район | Волковский сельсовет | русское | 1, с. 86 |

Всесоюзная перепись населения 1959 года

Перейти к разделуПредварительные итоги. Административно-территориальное деление на 1-ю половину/середину 1959 г.

| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Преобл. национальность |

|

|

| Источник | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| село | Волково | Татарская АССР | Красноборский район | Волковский с/с | русские | 141 | 183 | 324 | 119 | 158 | 277 | 233 | 190 | 7, л. 109 | ||||||||||||||||||

Всесоюзная перепись населения 1970 года

Перейти к разделу| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |

|

| Категория населения | Источник | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| село | Волково | Татарская АССР | Агрызский район | Волковский с/с (ц.) | с/с, отделение совхоза | 2в | русские | 80 | 130 | 210 | 84 | 131 | 215 | сельское | 6, л. 2 | ||||||||||||||

Всесоюзная перепись населения 1979 года

Перейти к разделу| № (код) ?Номера (коды) присвоены с целью связывания с базой населённых пунктов сайта «Родная Вятка» | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Адм.-экон. значение | Шифр АЭЗ | Преобл. национальность |

|

| Категория населения | Источник | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| село | Волково | Татарская АССР | Агрызский район | Волковский с/с (ц.) | центр с/с, правл. совхоза | 2а | русские | 204 | 213 | 417 | 177 | 191 | 368 | сельское | 6, л. 2 об. | ||||||||||||||

Всероссийская перепись населения 2002 года

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Регион | Район | Сельсовет | Мужчин | Женщин | Оба пола | Национальный состав (%) | Категория населения | Источник | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| село | Волково | Республика Татарстан | Агрызский район | Кулегашский сельсовет | 4 | 6 | 10 | русские: 80 % | сельское | 1, 2 |

Всероссийская перепись населения 2010 года

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение | Мужчин | Женщин | Оба пола | Категория населения | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| село | Волково | Республика Татарстан | Агрызский муниципальный район | Кулегашское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | сельское |

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Перейти к разделу| № (код) | Тип | Название | Регион | Район | Поселение | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| с | Волково | Республика Татарстан (Татарстан) | Агрызский муниципальный район | Сельское поселение Кулегашское |

Персоналии из этого населённого пункта

Беляев Сергей Матвеевич (1871)

Беляев Сергей Матвеевич (1871) Логинов Афанасий Иванович (1869)

Логинов Афанасий Иванович (1869) Лузьянова Евдокия Михайловна (1866)

Лузьянова Евдокия Михайловна (1866) Марков Иван Кириллович (1881)

Марков Иван Кириллович (1881) Марков Михаил Тимофеевич (1906—1941 (?))

Марков Михаил Тимофеевич (1906—1941 (?)) Маркова (Бегунова) Мария Ивановна (1922)

Маркова (Бегунова) Мария Ивановна (1922) Маркова (Смирнова) Александра Ивановна (1927)

Маркова (Смирнова) Александра Ивановна (1927) Маркова Анастасия Федоровна (1896)

Маркова Анастасия Федоровна (1896) Маркова Валентина Ивановна (1930)

Маркова Валентина Ивановна (1930) Могилев Макей Семенович (1895)

Могилев Макей Семенович (1895) Нечунаев Василий Афонасьевич (1926—Март 1945 (?))

Нечунаев Василий Афонасьевич (1926—Март 1945 (?)) Нечунаев Иван Ефимович (1892—11.11.1937)

Нечунаев Иван Ефимович (1892—11.11.1937) Смирнов Виталий Лукич (Чулкин) (1883—03.11.1937)

Смирнов Виталий Лукич (Чулкин) (1883—03.11.1937) Собин Афанасий Иванович (12.06.1914—09.08.2003)

Собин Афанасий Иванович (12.06.1914—09.08.2003) Собин Иван Филимонович (1895—29.04.1983)

Собин Иван Филимонович (1895—29.04.1983) Собин Матвей Васильевич (14.11.1897)

Собин Матвей Васильевич (14.11.1897) Собин Степан Терентьевич (1887)

Собин Степан Терентьевич (1887) Собин Финоген Ефимович (1891)

Собин Финоген Ефимович (1891) Чулкин Николай Макеевич (1927)

Чулкин Николай Макеевич (1927) Шустов Василий Григорьевич (1884)

Шустов Василий Григорьевич (1884) Шустов Иван Васильевич (1913)

Шустов Иван Васильевич (1913) Шустов Осип Григорьевич (1884)

Шустов Осип Григорьевич (1884) Шустов Тихон Васильевич (1889)

Шустов Тихон Васильевич (1889) Шустов Тихон Васильевич (1889)

Шустов Тихон Васильевич (1889) Шустов Федор Васильевич (1924)

Шустов Федор Васильевич (1924) Шустов Филарет Трифонович (1900—13.10.1938)

Шустов Филарет Трифонович (1900—13.10.1938) Шустова Александра Васильевна (1922)

Шустова Александра Васильевна (1922) Шустова Марина Васильевна (1927)

Шустова Марина Васильевна (1927) Шустова Марина Гавриловна (1891)

Шустова Марина Гавриловна (1891) Шустова Мария Васильевна (1925)

Шустова Мария Васильевна (1925) Шустова Мария Филипповна (1882)

Шустова Мария Филипповна (1882) Шустова Мария Филипповна (1882)

Шустова Мария Филипповна (1882) Шустова Татьяна Васильевна (1930)

Шустова Татьяна Васильевна (1930)

Записи, имеющие отношение к семье уроженки починка Валкова, единоверческой принадлежности. Сарапульская единоверческая Николаевская церковь:

1859 год: запись номер 18, 8 июля, венчание, жених Каракулинского удельнаго приказа починка Кунтузлы крестьянин Карп Карпов Коробейников, единоверец, вдовец после первого брака, 30 лет, невеста Нырниндинскаго общества починка Валкова крестьянина Никифора Мельникова дочь девка Федосья, обратившаяся из раскола поповшинской секты к единоверию, 25 лет. Восприемники по женихе: того же починка Кунтузлы удельные крестьяне Евфим Стефанов и Фотий Иванов Коробейниковы, по невесте: того же починка Валкова крестьяне Иван Никифоров Мельников и Родион Осипов Шустов (ЦГУР Ф. 433, О. 1, Д. 8, л. 34об.-35).

И в продолжение/начало темы:

1859 г., запись номер 2, смерть/погребение, 27/29.03.1859, Елабужскаго уезда Каракулинскаго удельнаго приказа крестьянина Карпа Карпова Коробейникова жена Акилина Яковлева, 28 лет, после выкидыша от истечения кровей (л.л. 39об.-40) .

1860 год, запись номер 11, рождение/крещение 6/15.03.1860, сын Александр, Елабужскаго уезда Каракулинскаго уд. Приказа починка Контузлы крестьянин Карп Карпов Коробейников и закон. жена его Феодосья Никифорова, оба единоверцы, восприемники: той же деревни уд. крестьянин Ефимий Стефанов Коробейников и солдатская дочь девка Агриппина Кириллова Коробейникова (д. 9, л.л. 7об.-8).

1860 год, запись номер 22, 21/23.09.1860 г., смерть/погребение Каракулинскаго удельнаго приказа починка Контузлы крестьянина Карпа Карпова Коробейникова сын Александр, 6 месяцев, от родимца (ЦГУР Ф. 433, О. 1, Д. 9, л.л. 46об.-47).